転職エージェントに興味を持っているあなたには、こんな悩みがありませんか?

転職エージェントって残業多いの?

残業が少ない転職エージェントもある?

残業が少ないコンサルタントの共通点は?

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます

転職エージェントって、残業が多いイメージありますよね?

「人材業界はハードワーク」

という一般的なイメージからきているんじゃないでしょうか。

確かに私も、業界に入る前はこんな風な印象を思っていました。

人と関わる仕事だし、残業多いんじゃないかな…

ただ、どんな組織で、どんなポジションで、どんな人の場合かで、残業の多さはだいぶ違います。

この記事では現役転職エージェントの私が、あなたの疑問にリアルに答えきます。

- ポジション別に残業の多さのイメージがつく

- 残業の少ない転職エージェントの条件が分かる

- 残業の少ないコンサルタントの条件が分かる

転職エージェントの残業はふつう【ただしポジション・環境によっては多い】

基本的に、転職エージェントでの残業の多さは「ふつう」です。

私の勤める会社では、残業は月平均15~20時間程度。

前職の会社では、少し多くて月平均20~25時間程度。

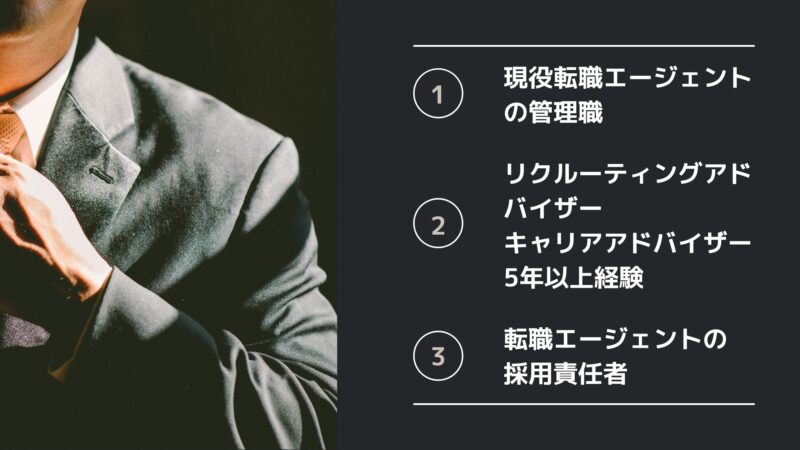

一方で、残業時間の調査データを見ると月平均20~25時間程度。

詳細データは次の通り。

業種別に見てみても、人材業界が属する「サービス業」は下から3番目。

全体から見れば、人材業界の残業時間は「ふつう~少し少ない」位の感覚になる。

ただ、残業が発生”しやすい”環境はあります。

その理由は次の2つ。

- 理由①:多くの行動量が求められるから

- 理由②:業務量が多いから

【理由①】多くの行動量が求められるから

多くの行動量が求められるのは、転職エージェントが成果報酬型ビジネスだからです。

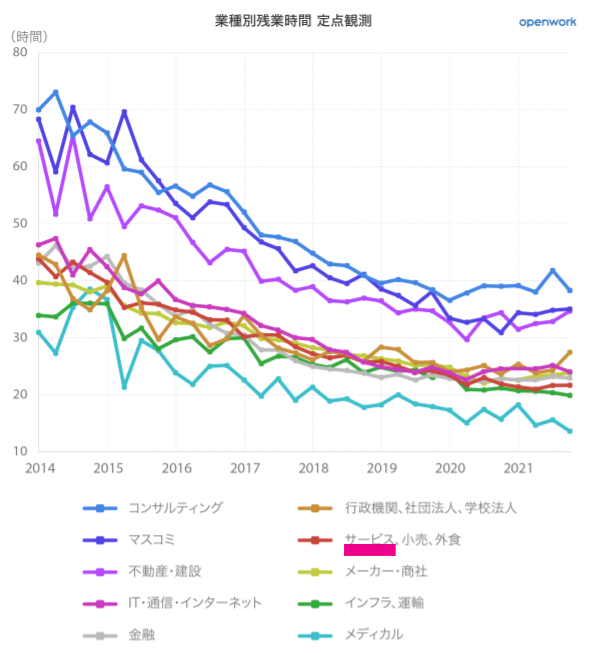

例えば、キャリアアドバイザーの場合。

10人面談して1人が成約する(成約率10%)という厳しい世界。

逆に言えば、1人成約させるためには、10人と面談をすることはマスト。

となると、10人を確保するための行動量が厳しく求められます。

ちなみに、成約率10%というのは上場企業のジェイエイシーリクルートメントの基準。

中小の転職エージェントの場合、10%未満になるケースもある。

となると、より多くの行動量が求められることになります。

【理由②】業務量が多いから

転職エージェントでは、対応しなければいけない業務量が多い。

リクルーティングアドバイザーの業務を一覧で示すと、次の通り。

- 新規アポイント獲得

- 新規見込み客との商談

- 契約締結

- 求人票作成

- 求人票の情報共有

- 求職者への求人マッチング

- (求職者への求人紹介)

- 採用状況の確認

- 求職者の紹介

- 面接日時の調整

- 面接前後の打ち合わせ

- 内定書類のやりとり

- 入社に関する調整

- (紹介料の請求)

リクルーティングアドバイザーの業務内容について、もっと詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

≫リクルーティングアドバイザーの仕事内容とは?【2つの挫折ポイントも発表】

キャリアアドバイザーの業務を一覧で示すと、次の通り。

- 初回のキャリア面談

- 求人の紹介

- 求人応募の意思確認(再面談)

- 履歴書、職務経歴書の添削

- 求職者との面接日時調整

- 面接対策

- 面接後の意向確認

- 求職者との内定条件調整

- 入社意思の確認

- 退職交渉サポート

- 入社準備サポート

キャリアアドバイザーの業務内容について、もっと詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。

≫キャリアアドバイザーの仕事内容とは?【全11種類を現役転職エージェント管理職の私が解説】

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

リクルーティングアドバイザーとキャリアアドバイザーどっちが残業多いの?

【答え】キャリアアドバイザー

正確にいうと、次の通り。

両面型コンサルタント>キャリアアドバイザー>リクルーティングアドバイザー

両面型とは、リクルーティングアドバイザーとキャリアアドバイザーの両方を担うコンサルタントのこと。

なぜ上記のような順番になるかというと、次の通り。

- リクルーティングアドバイザー:業務量が多い

- キャリアアドバイザー:定時外の対応が多い

キャリアアドバイザーは定時外の対応が多いため、そもそも残業が多くなりやすい。

定時外に対応する業務としては、具体的に次のようなケース。

- 18時以降に求職者面談を対応する

- 休日に求職者からの問い合わせが入る

となると、リクルーティングアドバイザーとキャリアアドバイザーの両方の大変さを併せ持つ両面型は、最も残業が多くなる。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

逆に、両面型のメリットって何?

【答え】力のあるコンサルタントにとっては成果が出やすい点

なぜなら、両面型は求人者から求職者へとダイレクトに情報が伝わるから。

逆を言えば、力のないコンサルタントにとっては、忙殺され成果が出ない可能性があるということ。

両面型と片面型については、こちら詳しく解説しています。

≫【どっちを選ぶべき?】人材紹介会社の両面型or片面型メリット・デメリットを解説

ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

じゃあ、残業の少ない転職エージェントってどうやって見分けたらいいの?

残業の少ないワークライフバランスのいい転職エージェントの見分け方

残業の少ない転職エージェントとは、分業化が進んだ組織。

特に「事務的作業」がアシスタントに分業化されていることが重要。

具体的には、次のように業務が3つに仕分けされている状態。

- リクルーティングアドバイザーがやるべき仕事

- キャリアアドバイザーがやるべき仕事

- アシスタントがやるべき仕事

なぜなら、転職エージェントには「事務的作業」が多いから。

一例を挙げると、次の通り。

- 新規営業リストを作る

- 新規営業メールを送る

- スカウトメールを送る

- 見込み客情報を収集する

- 求人情報を求職者に送る

- 面接日程を調整する

なので、面接を受ける時には、分業化の状況について質問をしましょう。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

何で分業化が進んでいないと残業が多くなるの?

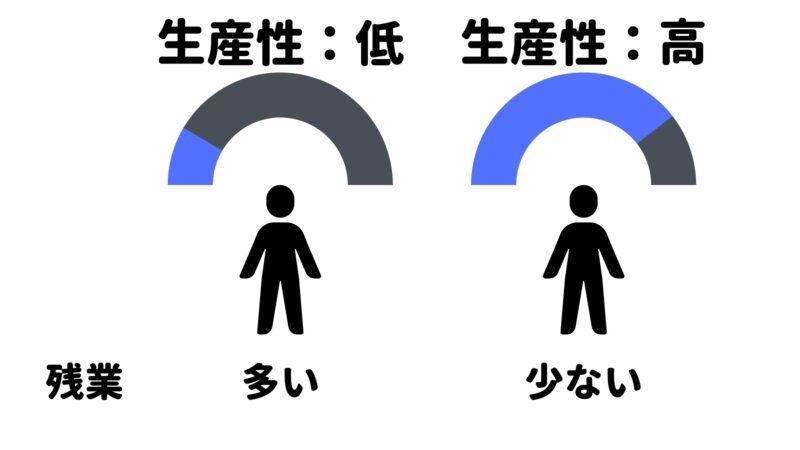

【答え】「生産性が低い=長時間労働」になるから

分業化が進んでいないということは、本来やるべき業務に集中できていない状態。

本来やるべき業務に集中できていないと、一人当たりの売上が最大化できない。

そんな中、何とか売上を最大化するためには、長時間働かないといけないということ。

さらに残念なお知らせが。

生産性の低い組織は給料も安い。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

残業についての質問って、具体的にどうやればいいの?

【答え】枕詞を使って質問しましょう

つまり、誤解をされないように質問しましょうということ。

残業ってどのくらいありますか?

なんてストレートに聞いてしまうと、面接官は次のように感じる。

この人はやる気ないんだな…

誤解を生まないように、枕詞で意欲を伝えてから質問しましょう。

具体例としては、次の通り。

- 「どれくらいの覚悟をもって臨めばよいのかイメージしておきたいのですが…」

- 「業務に慣れていない入社初期は、ある程度の残業を覚悟してはいるのですが…」

- 「高い成果を上げている方と、そうでない方の働き方の差を伺いたいのですが…」

ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

個人として、ワークライフバランスよく働くコツってあるの?

転職エージェントで残業の少ないコンサルタント5つの共通点

残業の少ないコンサルタント5つの共通点は、次の通り。

- 共通点①:情報キャッチ→行動のスピード(初速)が早い

- 共通点②:業務処理スピード(平均速度)が早い

- 共通点③:業務の”型”ができている

- 共通点④:一次情報の保有量が多い

- 共通点⑤:抽象化・具体化スキルが高い

ここでいう「残業が少ない」とは「残業は少ないのに、成果を出している」コンサルタントを意味しています。

逆に「残業は少ないけど、成果が出ていない」コンサルタントは除外しています。

4つの共通点を端的に言うと「成果につながる行動を、スピーディーかつ直接的に行っている」ということ。

それぞれ詳しく解説していきます。

【共通点①】情報キャッチ→行動のスピード(初速)が早い

例えば「○○会社が求人しているらしい」という話を聞きつけたら、5秒後には電話している。

普通なら「少し調べてから電話しよう…」と慎重になる。

残業少なく、成果を上げるコンサルタントは、鮮度の高い情報への対応スピードが抜群に早い。

転職エージェント内では、日々鮮度の高い情報が飛び交います。

得た情報に対して素早く行動するコンサルタントには、鮮度の高い情報がより集まるようになる。

鮮度の高い情報が多ければ、より成果を出しやすくなる。

【共通点②】業務処理スピード(平均速度)が早い

シンプルに言えば「タイピングが早い」ということ。

え?それだけ?

と思うかもしれませんが、タイピングスピードを侮ってはいけません。

転職エージェントではPCを使った業務が多い。

日によっては、一日中PCを触っている。

例えば、次のような業務。

- 社内基幹システムへの入力

- 社内チャットツールの入力

- 社外のメール対応

- 報告書類の作成

これら一つ一つの所要時間は、タイピングスピードの影響を受ける。

塵も積もれば山となる、ということ。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

タイピングを早くするにはどうしたらいい?

【答え】無料ツールを使いこなそう

まず、タイピング練習にはe-typingがおすすめ。

ブラウザ上で練習でき、ダウンロードの必要がないので便利。

私もこのソフトで練習しまくり、タイピングスピードは平均以上になれました。

また併せて、よく使うフレーズを単語登録やメールテンプレートにまとめ、フル活用する。

使い分けの仕方としては、次の通り。

- 単語登録:短いフレーズ

- メールテンプレート:長いフレーズ

【共通点③】業務の”型”が出来ている

「いつ、何を、どのくらい」やれば成果がでるのかが分かっている、ということ。

分かっているだけでなく、ノウハウがスケジュールに落としこまれている。

年次、月次、週次、日次の計画がきっちり作られている。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

本当に全員ができてるものなの?

【答え】一部例外もいる

つまり、残業は少ないけど、スケジューリングまではやっていないコンサルタントもいる。

その場合、他の共通点(特にスピード)でカバーしている。

【共通点④】一次情報の保有量が多い

シンプルに言えば「本人に聞く」「不確かな情報は信じない」ということ。

具体的には「求職者本人に聞く」「採用担当者本人に聞く」を徹底しているということ。

精度の高い情報を多く持っていることで、少ない行動で多くの成果を得られる。

転職エージェントでの仕事は、やろうと思えば「何となく」で仕事をすることもできる。

つまり、他のコンサルタントから聞いた話やネットに載っている情報(二次情報)で仕事を進めることもできる。

ただその場合、本質的な情報や希少性の高い情報は得られない。

並みの情報からは、並みの結果しか出ない。

【共通点⑤】抽象化・具体化スキルが高い

抽象化・具体化スキルが高いと、1回の商談や面談で相手の言いたいことを的確に捉えられる。

抜け漏れなく、コンパクトに業務を進められるため、短い時間で相手の信頼を得られる。

相手の信頼が得られると、成約率も高まる。

さらには、リファーラルも生み出すことができます。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

抽象化・具体化スキルを磨くにはどうしたらいい?

【答え】次の2冊の本がおすすめ

この2冊は、私のロジカルシンキング力を0から鍛えてくれたバイブルです。

「ロジカル・シンキング」に書かれていることは、次の4つのポイントに集約されます。

2つの「論理的に思考を整理する技術」。

- MECE

- So What?/Why So?

2つの「論理的に構成する技術」。

- 並列型

- 解説型

特に「MECE」という言葉を知らない人には、本書は必ず読んでほしい。

私は本書でこの概念を知り、衝撃を受けました。

だからあの人の話には説得力があるのか!!

というリアルな気づきがありました。

分かりやすい話ができる人は必ず身に付けています。

また「何となくは分かっている」と「明確に意識している」の間には天と地ほどの差が生まれる概念です。

「考える技術・書く技術」に書かれていることは、ピラミッド構造による論理構成によって、自分の考えを分かりやすく伝える技術。

「ロジカル・シンキング」よりもさらに「考え方」のイメージを鮮明化させてくれます。

つまり、私が考える2冊の使い方は、次の通り。

- 「ロジカル・シンキング」:考え方の基礎を学ぶ

- 「考える技術・書く技術」 :考え方を実践できるようにする

まとめ:転職エージェントの残業の多さは環境によって違う【磨くスキルには共通点がある】

それでは、今日の内容を振り返ります。

基本的に、転職エージェントでは残業時間は「ふつう」です。

ただし、残業が”発生しやすい”環境はある。

その理由は次の2つ。

- 理由①:多くの行動量が求められるから

- 理由②:業務量が多いから

残業の少ない転職エージェントとは、分業化が進んだ組織。

特に「事務的作業」がアシスタントに分業化されていることが重要。

必ず面接で確認しましょう。

残業の少ないコンサルタント5つの共通点は、次の通り。

- 情報キャッチ→行動のスピード(初速)が早い

- 業務処理スピード(平均速度)が早い

- 業務の”型”ができている

- 一次情報の保有量が多い

- 抽象化・具体化スキルが高い

ここまで記事を読んだあなたなら、転職エージェントと残業との関係について理解を深められたのではないでしょうか。

そうなると、リクルーティングアドバイザーやキャリアアドバイザーが具体的に何が大変なのかについても気になりませんか?

そんなあなたは、こちらの記事も参考にしてください。

リクルーティングアドバイザーやキャリアアドバイザーに関する基礎知識も学びたい

というあなたは、こちらを読んでみてください。

リクルーティングアドバイザーやキャリアアドバイザーを目指すための具体的な流れが知りたい

というあなたは、こちらを読んでみて下さい。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。