キャリアアドバイザーのあなたは、次のような悩みを持っていませんか?

面接後のフォローって、結局ただ”感想”をだけ聞いて終わっちゃってる

面接後、求職者との電話の入れ違いになってしまって、話せないことがよくある

面接後、求職者がバタバタしてて尻切れ状態で会話が終わってしまう

面接後フォローで求職者が話す内容がまとまっていなくて、話の焦点がボケがちな

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます

面接を受けた後、求職者には様々な心理変化がありますよね?

え?そんなこと面談のときいってなかったじゃん

なんてリアクションになることもあるはずです。

一方で、面接当日はバタバタしていて、連絡が取りづらいもの。

同じフェーズの求職者を何人も抱えていると、収集がつかなくなりますよね?

この記事を最後まで読むと、効果的かつ効率的に面接後の求職者フォローを行うイメージがつかめます。

- 求職者フォロー5ステップの具体的イメージがつかめます

- 成約につなげるために欠かせない例外パターンを理解できます

- 効率的に求職者フォローを行うための順序の考え方が理解できます

キャリアアドバイザーが行う面接後フォロー5ステップ

面接後の求職者フォローは、次の5ステップで行います。

- 【ステップ①】アポイントを取る

- 【ステップ②】面接後アンケートを送る

- 【ステップ③】会話の前提説明

- 【ステップ④】面接内容の確認

- 【ステップ⑤】選考の進め方を調整

この5ステップを着実に踏んでいけば、効果的かつ効率的に面接後フォローができます。

- 効果的とは:求職者の的確な志向整理ができる

- 効率的とは:論点が定まってコンパクトにサポートができる(短時間で済む)

ということです。

そもそも、面接後の求職者フォローは「成約率を高めるため」に行います。

義務的に行うものではありません。

成約率を高めるには、次の2つの動きが必要です。

- 求職者の正確な状況把握

- 求人企業への正確な情報提供

①正確な状況を把握するために求職者フォローを行っていく、ということです。

各ステップごとに詳しく解説していきます。

【ステップ①】アポイントを取る

【ステップ①】アポイントは、本来面接対策の段階で完了しているはずです。

え?そうなの?

と思ったあなたは、こちらの記事を参考にしてください。

≫【面接通過率アップ】キャリアアドバイザーが行う面接対策3つのポイント|面接準備シートを無料公開

面接対策が終わったタイミングで、面接後フォローの調整を行います。

もしアポイントがとれていない場合には、面接前日までにはアポイント調整を済ませておきましょう。

わざわざアポ取らなくても、面接後に電話することを伝えておけばよくない?

と思うかもしれません。

しかし、それだと次のような状況が起こる可能性があります。

周りの音がうるさくて声が聞こえない

今、電車移動中で話せないんです

面接後は、ただでさえバタバタします。

移動時間なども考慮に入れた時間帯で、アポイントを取っておく方がスムーズです。

ベストなタイミングは「面接当日+帰宅後」の時間帯です。

【ステップ②】面接後アンケートを送る

面接前にはリマインドメールを送っていますよね?

リマインドメールには、次の3点を盛り込みます。

- 面接日時・場所

- 面接後アポイント日時

- 面接後アンケート

なぜ、面接後アンケートを取るのかというと、理由は次の3つ。

- 面接当日の求職者の思考整理のため

- 他の選考先企業との比較情報を残すため

- 面接後フォローをスムーズかつ効果的に行うため

何も情報がなく「ただ話す」だけだと、「感想を聞く」だけで終わります。

”たたき台”があると話が深まります。

アンケートの回答は面接直後の記憶が鮮明なうちにしてもらうよう伝えましょう。

アンケート回答のベストなタイミングは「面接当日+帰宅中」です。

- 帰宅中→アンケート回答

- 帰宅後→面接後フォロー

という流れ。

特に、複数社の選考を受けている場合には要注意。

必ず当日中に1社ごとに回答してもらいます。

なぜなら、各社の記憶がごちゃ混ぜになるから。

アンケートに盛り込む内容は次の通りです。

- 面接概要に関する情報

- 面接担当者の情報

- 面接全体の流れ

- 面接の所要時間

- 質疑応答に関する情報

- 面接官から聞かれた質問及びその回答

- 求職者が聞いた質問及びその回答

- 聞きそびれた質問

- 選考に関する情報

- 採用意欲

- 採用条件(年収、入社時期)

- 選考結果の回答予定日

- 求職者の意向に関する情報

- 志向との合致度

- 面接内容の理解度

- カルチャーマッチ

- 志望優先順位

【ステップ③】会話の前提説明

アポイント日時にて求職者と話をしていきます。

まず、何より先にやるべきことが「会話の前提説明」です。

会話の前提説明とは、一言でいえば「改めて守秘義務があることを伝える」ということ。

具体的には、次の2つの前提を求職者に伝える、ということです。

- 求職者の不利になることは、求人企業側に伝えない

- 不利な話を伝えるときは、伝え方を求職者と相談して伝える

なぜ、会話の前提説明をするかというと、求職者に”本心”を話してもらうため。

安心して”ぶっちゃけ話”をしてもらう必要がある。

なぜなら、本心を知らなければ成約に近づく本質的なサポートができないから。

求職者の心理状態を具体的に説明すると、次の通りです。

ここで話したことが、そのまま企業に伝わったりしないかな…

どこまで本音ベースの話をして大丈夫なんだろう…

ここで、あなたは次のように感じますよね?

面談を通じて求職者との信頼関係はできてるよ

【答え】それだけじゃ足りません

なぜなら、「面接」という新たな緊張の中で、新たな不安が生まれているからです。

だからこそ、新たな安心感を与える必要があります。

また、求職者は面接後のセンシティブな精神状態の中であなたと会話をしています。

「丁寧すぎるくらいでちょうどいい」と考えておきましょう。

【ステップ④】面接内容の確認

【ステップ②】で送った面談後アンケートへの回答を元に、次の内容を口頭で確認していきます。

- 【確認①】聞きそびれた質問

- 【確認②】志向とのマッチ度

- 【確認③】面接内容の理解度

- 【確認④】カルチャーマッチ

- 【確認⑤】志望順位

ここが今日のテーマの中で最重要ポイントです。

ここで、鋭いあなたなら次のポイントに気づきますよね?

アンケート項目とダブってない?

その通りで、口頭確認する項目は”再確認”になります。

なぜなら、口頭確認する項目は認識のズレが起きやすいポイントだからです。

アンケートと口頭確認は、次の通りに用途が異なります。

- アンケート:情報収集

- 口頭確認:情報を深掘る

それぞれの項目について、解説していきます。

【確認①】聞きそびれた質問

なぜ、聞きそびれた質問を口頭確認していくのでしょうか。

聞きそびれた質問なら、採用担当者に投げればよくない?

と思っていませんか?

【答え】まず、キャリアアドバイザーが質問の仕分けをしましょう

なぜなら、質問の真意と効果を確認するためです。

- 真意:その質問をすることで何が明らかになるのか

- 効果:明らかになったことでどんな影響があるのか

つまり、”何となくの質問”を投げない、ということです。

その質問は求職者が「本当に聞きたい質問」ですか?

質問をしている本人が、「本当に聞きたいことを分かっていない」というケースはよくあります。

その質問は、”入社意欲”や”他社比較”に影響のある情報ですか?

「聞いたところで何の判断材料にもならない」なんてこともあります。

効果の薄い質問をしてしまうことは、3者にとって時間の無駄です。

- 求職者

- キャリアアドバイザー

- 採用担当者

キャリアアドバイザーであるあなたが、効果的な質問を絞り、整理しましょう。

【確認②】志向とのマッチ度

志向とのマッチ度とは、どの程度求職者の希望を満たせていたかを確認する、ということです。

特に、求人紹介のときに確認をした”優先順位”の高い項目について、再確認をします。

求人紹介の”優先順位”って何だっけ?

というあなたは、こちらで復習してください。

≫【事前準備が最重要】キャリアアドバイザーが求人紹介を行う流れ5ステップ

なぜ、優先順位の高い項目に絞るのか。

それは、現実的に希望条件すべてを満たすことは難しいからです。

逆に、優先順位の高い希望条件を満たせれば、入社意思を決めることができます。

ポイントは希望に合っていると判断した理由まで確認することです。

なぜなら、確認することで面接後フォローの精度を上げられるから。

よい例と悪い例を出すと、次の通り。

ワークライフバランスの希望が叶いそうです!

それはよかったです!

これだと何を根拠に「希望が叶う」と言っているのかが分かりません。

ワークライフバランスの希望がかないそうです!

どういった点から、そう判断されましたか?

繁忙期の働き方のイメージと業務の自己裁量の具体的イメージがついたからです

面談時にお話し頂いたこととも合っていますね、よかったです!

根拠が明確で、両者の目線が合っていることが分かります。

【確認③】面接内容の理解度

「面接を通じて企業理解が深まったか」を確認するということです。

ただ、次のようなオープンクエスチョンで聞いても反応に困らせてしまいます。

面接の内容は理解できましたか?

そこで、次の2点の切り口で質問をします。

- 面接を通じてより魅力に感じたこと

- 面接を通じて不安に感じたこと

それぞれ、理由もヒアリングしていきましょう。

なぜなら、不安の理由が環境要因の場合もあるからです。

例えば、次のような理由です。

- 説明をしてもらう時間が足りなかった

- 質疑応答の時間が足りなかった

- 面接官の説明が下手だった

注目ポイントとしては、魅力に感じたこと。

ベストな状態は「魅力に感じたこと=優先順位の高い項目」と、リンクしている状態。

求職者が欲する情報を、面接官が提供できる状態です。

リンクしていない状態の場合は、要注意。

次の2つの危険があります。

- 求職者の優先順位が変わった

- 求職者の欲する情報を面接官が提供できていない

キャリアアドバイザーによるフォローアップが必要です。

【確認④】カルチャーマッチ

カルチャーマッチでは、定性的な印象の確認をしていきます。

具体的には、次のような内容を「自分に合っているな」と求職者が感じるかどうかです。

- 面接官の印象

- 経営者の考え方

- 会社の雰囲気

- 働き方のイメージ

なぜ、カルチャーマッチを確認するのでしょうか。

それは、求職者は必ずしも優先順位に沿った行動をするとは限らないからです。

えっ!?さんざ今まで優先順位を確認してきたのに!?

と思いますよね…

私もここに苦しんできました…。

人間は論理で考え、感情で決める生き物です。

必ずしも論理で決めるわけではありません。

例えば、次のような理由で入社意思を決める求職者もいます。

社長の話を聞いて働くイメージがリアルにつかめたから、入社を決めました!

社内の雰囲気を見てビビッときたから、入社を決めました!

重要なのは、感情で動く求職者に対して、優先順位を改めて確認することです。

再確認をしても感情が優先するなら、「感情の優先順位が高かった」ということです。

まとめると、全体の流れは次の通りです。

志向とのマッチ度の確認【論理】

↓

カルチャーマッチの確認【感情】

↓

志向とのマッチ度の確認【論理】←今はここの話

再確認を行うときに伝えるポイントは、次の2点です。

- 定性面は”変動性”が高いということ

- 定性情報はあくまで部分的な情報であること

変動性が高いとは、入社後に状況が変わる可能性がある、ということです。

例えば、次のような影響です。

- 異動

- 退職

- 産休育休

具体的にいうと、次のようなケースです。

面接で話したAさんに憧れて入社を決めたけど、入社したらAさんはもう退職していた…

部分的な情報というのは、面接で得られる定性情報はすべてではない、ということです。

例えば、面接で会う担当者は「最も理想的な担当者がピックアップされている」ということです。

面接では”いい面”しか見えないものです。

逆に、「面接官の印象が悪い」場合にも同じことがいえます。

採用担当者は確かに”会社の顔”ではありますが、あくまで部分にしか過ぎません。

次選考で別の面接官に会った際、会社の印象がガラリと変わることもあり得ます。

【確認⑤】志望順位

選考中の企業の志望順位を確認します。

具体的には、志望順位に加えて次の3項目を確認します。

- 【確認①】選考ルート

- 【確認②】順位付けの理由

- 【確認③】高順位の企業に対する意欲情報

【確認①】選考ルート

同時に、選考ルートも確認します。

- 自社経由

- 他社エージェント経由

- 自己応募

- リファーラル

なぜなら、選考ルートによって採用率が異なるからです。

想定される採用率を考慮に入れて、面接後フォローをしていきます。

【確認②】順位付けの理由

重要となのが、その順位になる理由です。

「順位付けの理由」=「志向とのマッチ度」の状態になるなら、問題ありません。

志向整理の通りです。

もし違う場合は、理由を細かく確認していきましょう。

カルチャーマッチ面を含めて、見逃している優先順位がある可能性があります。

この時の確認方法は、仮定条件を入れて志望優先順位を確認してみましょう。

分かりづらいと思いますので、具体的な会話例を挙げます。

スキルアップが第一優先です

と言っている求職者に対して。

お話を伺っていると、1位のA社、2位のB社は競っているように思います。

仮にB社の年収提示が100万あがったとしたら、志望順位は変わりますか?

それでも志望順位は変わりませんね!

A社の方がスキルアップできるので、第一志望です。

そうなんですね!

では、やはり伺っていた優先順位の通りということですね!

仮に求職者のリアクション部分に迷いがあったときは要注意です。

「なぜ迷うのか」を確認してきます。

【確認③】高順位の企業に対する意欲情報

志望順位が高い企業については、次のポイントもヒアリングしておきましょう。

- 入社意欲

- 熱量

- 魅力を感じたポイント

ヒアリングした情報をリクルーティングアドバイザーに伝え、内定確率を上げる材料にしましょう。

【ステップ⑤】選考の進め方を調整

【ステップ④】面接内容の確認の中で、志望順位を確認しました。

志望順位の結果によって、選考の進め方について2つの調整を進めていきましょう。

- 【調整①】選考辞退

- 【調整②】選考順序の調整

【調整①】選考辞退

次のようなケースの場合、選考辞退による調整をしましょう。

- 志望順位が極端に低い

- 志向が全く違う

なぜなら、選考の効率性を高めるためです。

本来なら、求人応募の段階で志向の整理ができているのがベストです。

選考企業に迷惑をかけることもありません。

ただ、求職者は選考を受けていく過程で方向性が定まってくる、という状況もよくあること。

具体的には、次のような方向性です。

- 業種

- 業界

- 職種

- 会社規模

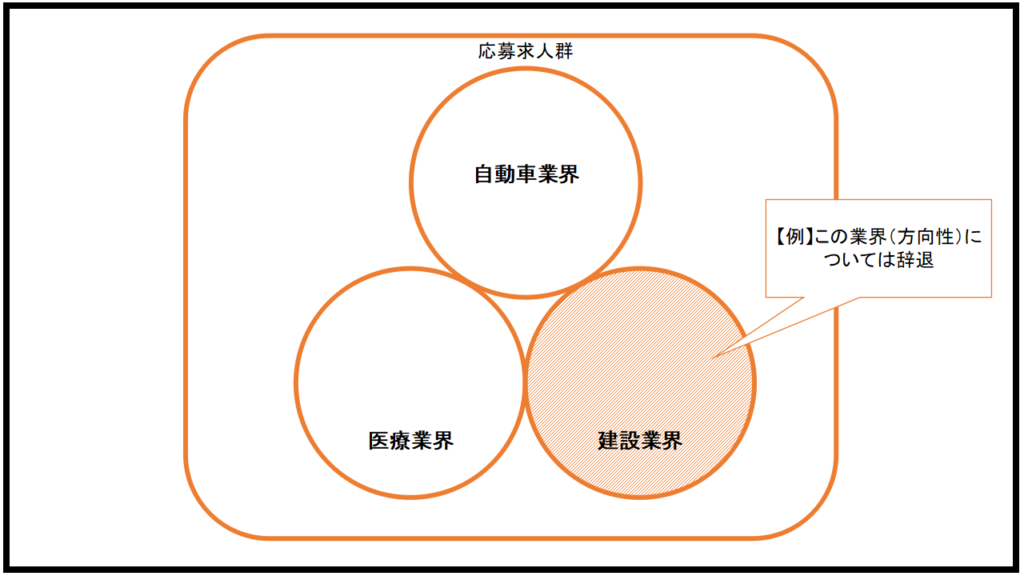

図解すると以下のようなイメージです。

求職者の具体的なリアクションとしては次のようなものをイメージしてください。

いくつか選考を受けてみて、○○業界は私には合わないと自覚しました…

確かに、応募した求人への辞退手続きは気が進みませんよね?

”辞退への謝罪”をしなければいけないので、できれば避けたいところ…。

ただ、無理に受ける選考にどんな意味があるでしょうか?

誰のためにもなりません。

クライアントへの”テイ”よりも、本質を追及しましょう。

【調整②】選考順序の調整

求職者の志望度と成約の可能性を中心に、選考順序を調整していきます。

具体的には、次のような要素を考慮して調整します。

- 求職者の志望度

- 各社の面接予定回数

- 選考の進行段階(1次面接、2次面接、内定など)

- 成約の可能性

調整の内容は、選考の日程を早めるか、遅らせるか、のどちらかです。

一例を挙げると次のようになります。

- 成約の可能性が高い+志望度が高い→早める

- 成約の可能性が高い+志望度が低い→早める

- 成約の可能性が低い+志望度が高い→早める

- 成約の可能性が低い+志望度が低い→遅らせる

成約の可能性が高ければ、求職者側へのアプローチを強めるために、調整を早めます。

志望度が高ければ、求人企業側へのアプローチを強めるために、調整を早めます。

どちらの可能性も低い場合は、後回しにします。

ここまで読んだあなたは、次のように感じますよね?

こんな量のフォロー、とても全員にはできないよ

【答え】求職者注力度に応じて対応方法に強弱をつけましょう。

ん?注力度って具体的にどう判断するの?

と思ったあなたは、こちらの記事を参考にしてください。

≫【ムダな面談をしない】キャリアアドバイザーがサポートする求職者ターゲット設定方法

無料公開している”求職者ターゲットリスト”を使い、対応方法を割り当てていきましょう。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

原則論は分かったけど、例外ってないの?

キャリアアドバイザーが行う面接後フォロー2つの例外パターン

ここまで5ステップを詳しく解説してきましたが、あくまで原則論です。

次の2パターンの場合には、別の対応方法が必要となります。

- 【例外パターン①】成約の可能性が非常に高い場合

- 【例外パターン②】求職者の志向整理が全くできていない場合

それぞれ解説していきます。

【例外パターン①】成約の可能性が非常に高い場合

成約の可能性が非常に高い場合とは、次の2つの条件が揃う場合です。

- 企業側の高い採用意欲

- 求職者側の高い入社意欲

その時には、通常のステップ度外視で成約までのスピードを最重視しましょう。

なぜなら、通常のステップを踏むことよりも、次の2つの懸念の方が大きいからです。

- ”意欲の温度感”が冷めること

- 他社の選考の影響を受けるリスク

早期決着するための行動に集中しましょう。

スピードを重視するため、電話中心で対応していきましょう。

場合によっては、次のようなフォロー方法もありです。

- 面接同席でフォローする

- 面接会場で出待ちをしてフォローする

面接同席については、こちらで詳しく解説しています。

≫【レア情報】転職エージェントが面接同席をする方法を5ステップで解説

【例外パターン②】求職者の志向整理が全くできていない場合

多くの選考を受けていくと、求職者から次のようなリアクションがある場合があります。

いろんな選考を受けすぎて、どこがいいのかよく分からなくなってきてしまった…

この時の悩みの元凶は、次の2つです。

- 企業間比較になっている

- 志向軸があいまいになってきている

「企業と企業」を比較するとキリがありません。

1番いい企業を選ぼう

なんて考えると、答えのない戦いになります。

そうではなく、自分の中の優先順位と比較すべきです。

このマインドセットをし直すことが重要です。

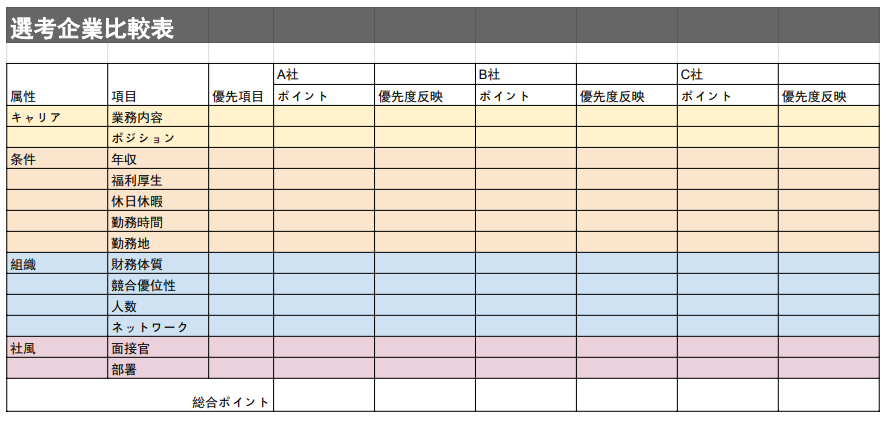

優先順位を整理するために”選考企業比較表”を使いましょう。

≫選考企業比較表(Googleスプレッドシートで開きます)

※「>ファイル>コピーを作成」で活用してください

縦軸に優先条件を、横軸に各選考企業に配置しています。

これにより、優先条件を主軸にした比較ができるようになります。

まとめ:キャリアアドバイザーの面接後フォローは”原則”と”例外”の見極めが大切

本日のまとめをしていきます。

面接後の求職者フォロー5ステップは次の通りです。

- 【ステップ①】アポイントを取る

- 【ステップ②】面接後アンケートを送る

- 【ステップ③】会話の前提説明

- 【ステップ④】面接内容の確認

- 【ステップ⑤】選考の進め方を調整

次の2パターンの場合には、別の対応方法が必要となります。

- 【例外パターン①】成約の可能性が非常に高い場合

- 【例外パターン②】求職者の志向整理が全くできていない場合

ここまで読んだあなたなら、面接後のフォローのイメージがついてきたのではないでしょうか?

次は、いよいよクロージングの段階です。

クロージングの準備については、こちら。

≫【内定承諾率が上がる】キャリアアドバイザーがクロージングを行う前の準備3ステップ

クロージングについては、こちらを参考にしてください。

≫人材紹介会社のキャリアアドバイザー2つのクロージングテクニック【内定者心理を理解する】

改めて、キャリアアドバイザー業務全体の流れも復習しておきたいな…

という方は、こちらの記事を参考にしてください。

≫【成約率50%超の私が教える】キャリアアドバイザー業務のノウハウ|売上を伸ばすコツを11ステップで徹底解説

最後までご覧いただき、ありがとうございました。