リクルーティングアドバイザーのあなたには、次のような悩みはありませんか?

面接同席をやったことがなくて、流れがまったくイメージできない…

面接同席ってどんな目的でやるの?

最近はWEB面接が多いけど、面接同席ってできるの?

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます

「面接同席」って言葉は聞いたことありますよね?

読んで字のごとく、求職者の面接に同席することです。

ただ…

面接同席について、ちゃんと教えてもらったことがない

という人は多いんじゃないでしょうか?

なぜかというと、教える側が教えづらい内容だからです。

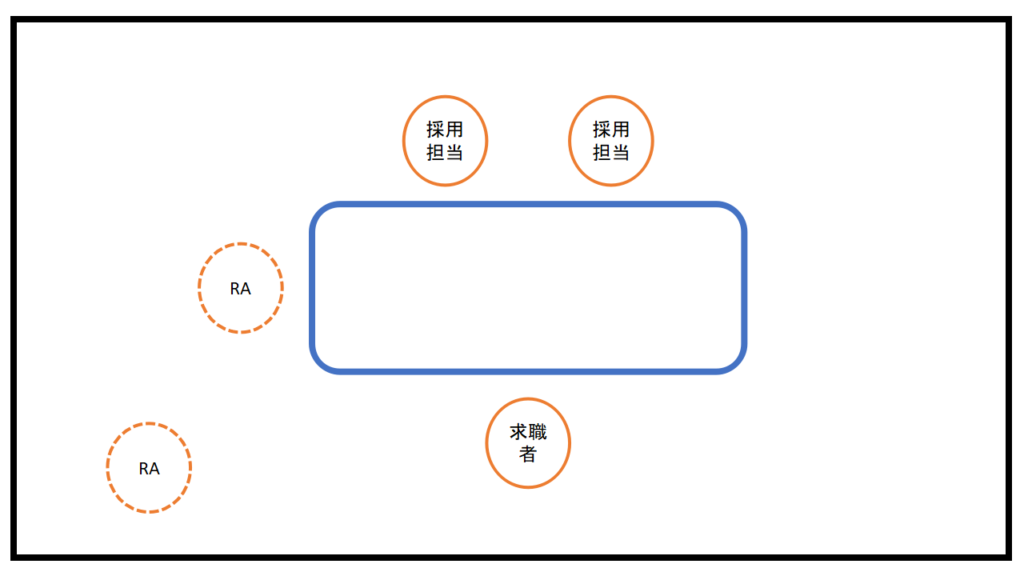

仮にOJTをしようと思っても、登場人物が多すぎる。

- 面接官

- 求職者

- リクルーティングアドバイザー

ただでさえ人数が多いのに、ここにあなたが登場すると収集がつかなくなります。

あまり語られることのない、面接同席のノウハウをこの記事で学んでいってください。

面接通過率を上げることのできる面接同席の行う具体的な流れが分かります。

- 面接同席の流れが具体的にイメージできる

- 面接通過率を上げる面接同席のコツがつかめる

- WEB面接であっても同席する流れが理解できる

転職エージェントが行う面接同席5ステップ

そもそも、どんな場合に面接同席をした方がよいでしょう?

面接同席をした方が効果的なケースは、次の2つです。

- 採用担当者が面接設計をできていない場合

- 面接結果が予想した結果と違う場合

それぞれの原因は、次の通り。

- 採用担当者が面接設計ができていない場合→採用担当者の採用スキル不足

- 面接結果が予想した結果と違う場合→面接前後フォローの質

これらの原因を解決する手段として、面接同席を次の5ステップで行います。

- 【ステップ①】事前に了承を得る

- 【ステップ②】面接前の打合せ(採用担当者)

- 【ステップ③】面接同席

- 【ステップ④】面接後の意向確認(求職者)

- 【ステップ⑤】面接後の打合せ(採用担当者)

それぞれのステップを詳しく解説していきます。

【面接同席ステップ①】事前に了承を得る

採用担当者と求職者双方から事前に了承を得ておきます。

具体的には「なぜ、面接同席をする必要があるのか」を説明し、了承を得ます。

事前調整が足りないと「やっぱり面接同席はしてほしくない」というリアクションが出てきてしまうので、要注意です。

調整の順番は、「採用担当者→求職者」の順番で行う方がスムーズ。

なぜなら、採用担当者に断られる確率のほうが高いからです。

断られる主な理由は、次のような採用担当者の心理。

面接同席ですか?メリットを感じられないな…

面接のテンポが崩れるからイヤだなぁ…

採用担当者がメリットを感じられるように、同席する目的を説明しましょう。

目的の伝え方は、次の2つ。

- リクルーティングアドバイザー自身の求人企業、採用方針の理解を深め、採用成功につなげるため

- 面接後、求職者の意向を正確に、早く把握し、採用担当者に伝えるため

視野が狭いと、「求職者の意向確認をしたい」という意図だけをプッシュしてしまいがちです。

何とかこの求職者で採用決定させたい…

という意図が見え見えな状態。

しかし、採用担当者としては、必ずしもその求職者だけを選考しているわけではない。

今回の求職者に限らず、自社にベストな求職者を採用したい!

という思いを持っています。

2つの目的を両方伝えなければ、採用担当者にメリットを感じてもらうことができません。

今回の求職者に限らず、あなたの企業の採用成功に貢献します!

というスタンスを伝えていきましょう。

【面接同席ステップ②】面接前の打ち合わせ(採用担当者)

面接前の打ち合わせのタイミングで行うことは、次の3つです。

- 【やること①】面接同席の流れを説明する

- 【やること②】面接前日までに行った準備内容を再確認する

- 【やること③】上記2つの内容をキャリアアドバイザーに情報共有する

面接前の打ち合わせには、採用担当者だけでなく、担当者の上司も参加するケースもあります。

既に採用担当者に説明している内容も再度説明しましょう。

なぜなら、採用担当者がすべての情報を上司に説明できているとは限らないから。

タイミングとしては、面接2営業日前までには済ましておきたいところ。

なぜなら、キャリアアドバイザーと求職者とのやりとりに余裕を持たせたいから。

余裕のあるスケジュールは、次の通り。

- 2営業日前:打合せ→キャリアアドバイザーに情報共有

- 1営業日前:キャリアアドバイザーから求職者に情報共有→情報整理

- 面接当日

ただ、実際のところは面接当日になるというパターンもあります。

その場合、慌ただしくなりますので、求職者との密な連絡のやりとりが必要です。

【確認すること①】面接同席の流れ

確認する”流れ”の内容は、次の3つ。

- リクルーティングアドバイザーの座る位置

- リクルーティングアドバイザーの役割

- 面接終了後の段取り

なんか、細かすぎない?

と思うかもしれません。

ただ、3つの説明をしておかないと、入退室したタイミングでワタワタします。

初の面接同席の場合は、特にです。

そのワタワタは、求職者の集中力を乱してしまいます。

余計な気を遣わせてしまうので、要注意。

3つの確認の目的は、採用担当者が次の2つをイメージできるようになることです。

- あなたがどのように動くのか

- その動きに対して採用担当者がどう動けばいいのか

採用担当者として、面接同席を受けた経験がない場合は、特に丁寧に説明をします。

次のように全体的にイメージがつかめていない状態になっているからです。

同席って、何してくれるの?

面接内で何かしゃべるの?

【面接同席の流れ①】リクルーティングアドバイザーの座る位置

リクルーティングアドバイザーが座る位置は、次の2パターン。

- 両者から斜め45度の位置(お誕生日席)

- テーブルから離れた下座の位置

どちらが好ましいかは、採用担当者との距離感や流れ②の”リクルーティングアドバイザーの役割”によって決めましょう。

【面接同席の流れ②】リクルーティングアドバイザーの役割

面接同席のシーンにおいては、基本的に”オブザーバー”としての役割に留めます。

なぜなら、リクルーティングアドバイザーは採用者ではないからです。

前面に出ることで、採用者が採否の判断をする邪魔になる、影響を与えるのはNGです。

「基本的には」と書いたのは、面接内でしてはいけないNG質問が出てしまった場合は、止めに入る必要があるからです。

NG質問とは、大きく分けると次の2項目です。

- 本人に責任のない事項

- 本人の自由である事項

ん?NG質問って何だ??

と思った方は、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

≫【リクルーティングアドバイザー必見】面接で気を付けなければいけない11項目のNG質問

【面接同席の流れ③】面接後の段取り

面接後の段取りとしては、次の4つの流れを伝えます。

- リクルーティングアドバイザーと求職者の2名で訪問

- 面接を実施

- 面接後にリクルーティングアドバイザーがオフィス外で求職者の意向確認

- リクルーティングアドバイザーが面接ルームに戻り、改めて打合せ

面接前後の流れを確認しておくことで、次のような失敗を防げます。

上司が打合せがあるのを忘れてて、外出しちゃいました…

私も、段取り不足で打合せできずに帰る、なんてことがありました…。

面接後の打合せができないと、面接同席をする効果が半減してしまいます。

【確認すること②】面接前準備の内容を再確認

面接前日までに採用担当者とのすり合わせは完了していますか?

次の2つの準備はマストです。

- アピールポイントの整理(プラス面)

- 採用・入社懸念のすり合わせ(マイナス面)

え?何その準備って…?

という方は、こちらの記事で復習しておいてください。

≫【リクルーティングアドバイザー必見】面接前フォロー|なぜ面接で落ちる?採用担当者に確認すべき2つのポイント

ここでは、事前確認をした2つの内容をリマインドします。

先日、すり合わせさせていただきました2点の内容が、変更点などないですか?

という具合です。

リマインドをしておくことで、次の2つの効果があります。

- 面接官の「質問し漏れ」が防げる

- 「予想外の質問」が減る

【面接同席ステップ③】面接同席

面接同席での確認ポイントは、次の3つです。

- 採用担当者の採用スキル

- アピールポイントが伝わったか

- 採用・入社懸念は払しょくされたか

採用スキルの見極めで重要なのは、特に採用スキルが低いパターンです。

その伝え方だと、求職者が理解できないだろうな…

その伝え方だと、求職者が疑問に思っているだろうな…

などの求職者のマイナスのリアクションを予想しておきます。

予想を元に、やるべきことは2つ。

- 面接の最後に質問する

- 面接終了後に求職者に確認する

面接では基本的に「オブザーバー」の立ち位置ですが、あまりに採用スキルが低い場合はフォロー質問をします。

個人的な興味を含めてなんですが、先ほど仰った〇〇について、もう少し具体的に教えていただけますか?

という具合。

「個人的な興味」と言っておいた方が、「オブザーバー」の立場からの質問が切り出しやすい。

そうは言っても、もちろん個人的な興味で質問するわけではない。

求職者が興味、疑問に思っていて、質問できていないことを質問します。

面接後にも求職者をフォローします。

私が質問をした〇〇の部分、どうでしたか?理解できましたか?

という具合。

採用スキルを見極めておくことで「どの程度フォローする必要があるか」の基準ができます。

アピールポイントと懸念については、以下2つの内容を確認します。

- 面接前に準備した内容に抜け漏れがないか

- 想定外の内容が出てきていないか

リマインドでやることと、同じ視点です。

面接が終了したタイミングで、「場の締め」の役割を求められることもあります。

以上で、面接を終了します。

(こちらを見て)で・・・、この後の流れどうします?

と求められるイメージです。

その場合は、以下の3点をコンパクトに伝えて対応しましょう。

- 両者への簡単なお礼のあいさつ

- 選考結果の伝達ルート

- 選考結果の伝達タイミング

【面接同席ステップ④】面接後の意向確認(求職者)

面接終了後、求職者と共に一度退室をします。

その後、オフィス外で求職者に以下5つのポイントをヒアリングします。

- 企業理解度

- 志向合致度

- 企業の印象

- 入社意欲

- 選考中他社との相対比較

本来5つのポイント確認は、キャリアアドバイザーの仕事です。

ただ、面接同席をした場合は、リクルーティングアドバイザーが対応していきます。

なぜなら、面接後の打ち合わせで採用担当者に即伝えたい情報だから。

成約率を高めるのに必要な情報です。

ヒアリングポイントについてもっと詳細が知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

≫【キャリアアドバイザー必見】面接後の求職者フォロー5ステップ|選考企業比較表を無料公開

【面接同席ステップ⑤】面接後の打ち合わせ(採用担当者)

同席をすると、リクルーティングアドバイザーと採用担当者の採用基準が合っていきます。

合っているかどうかは、この打ち合わせの一言目で分かります。

内定を出したいと思います

私もそうだと思いました

という具合。

採用担当者から話を聞く前に選考結果が分かっている状態になれば、採用照準が合っている証拠です。

求職者からのヒアリングを終え次第、採用担当者との打ち合わせに戻ります。

ここで一つ注意点があります。

変に「硬く」ならないように気を付けてください。

なぜなら、今まで求職者が「面接」を受けていた席にあなたが座るからです。

何だか自分が「面接」を受けているみたいで緊張する…

という感覚になるので、「営業スイッチ」に切り替えましょう。

打ち合わせに際しては、採用担当者側の3パターンのリアクションを想定し、確認していきましょう。

- 【パターン①】採用意欲が高い場合

- 【パターン②】採用懸念がある場合

- 【パターン③】採用意欲が低い場合

求職者のリアクション3パターン×採用担当者のリアクション3パターン=9パターンになります。

面接同席をしている場合、求職者側の意向は確認できているので、求人企業側の3パターンを想定しておきましょう。

それぞれのパターンで対応方法を解説していきます。

【パターン①】採用意欲が高い場合

企業側の採用意欲が高い場合、次の3点を確認します。

- 採用意欲が高い理由

- 次回選考以降の選考スケジュール

- 想定オファー条件

【確認ポイント①】採用意欲が高い理由

採用したい理由の確認は重要です。

なぜなら、求職者が入社を決める理由にもなり得るから。

つまりクロージングの材料になる、ということ。

細かく確認しましょう。

クロージングについて詳しく知りたい方は、こちらをどうぞ。

≫人材紹介会社のキャリアアドバイザー2つのクロージングテクニック【内定者心理を理解する】

【確認ポイント②】次回以降の選考スケジュール

選考スケジュールとは具体的には、次回選考~内定~入社の想定スケジュールです。

選考で競合する他社とのスケジュール調整において重要な情報となります。

そのスケジュールだと他社のスケジュールより遅いので、〇日早められませんか?

などの提案ができます。

【確認ポイント③】想定オファー条件

この段階では、まだオファー条件は固まっていないことがほとんど。

ただ、ざっくりとした相場感だけでもつかめれば、仮クロージングの材料になります。

仮クロージングについて、詳しく知りたい方はこちら。

≫【内定承諾率が上がる】キャリアアドバイザーがクロージングを行う前の準備3ステップ

面接後のフォロー内容詳細はこちらの記事で解説しています。

≫【リクルーティングアドバイザー必見】面接終了後にすべき採用担当者フォロー|内定率を上げる3つのパターン別サポート方法

【パターン②】採用懸念がある場合

面接前の「すり合わせ内容」と比較をしながら、次の3点を確認します。

- 「事前にすり合わせていた採用懸念」と「実際に面接で感じた採用懸念」のギャップ

- 採用懸念がどの程度払しょくできたか

- 新たな採用懸念がでてきていないか

言い換えると、次の通りです。

- 懸念のビフォア→アフターを明確にする

- 懸念をマイナスできたか

- プラスの懸念は生じたか

【パターン③】採用意欲が低い場合

採用意欲が低い場合であっても、その理由を確認しておきましょう。

なぜなら、次の3つのメリットがあるから。

- 次の人材提案をする精度向上につながる(RA側)

- 起死回生のヒントを得られる(RA側)

- 求職者が受ける他の面接選考通過の可能性を上げられる(CA側)

起死回生のヒントとは、次のシーンで必要となります。

- 求職者:入社意欲高い

- 採用担当者:採用意欲低い

求職者の入社意欲をどのように伝えれば、採用担当者の採用意欲を上げることができるかな…

というヒントを探ります。

お見送りの理由は、抽象的になりがち。

なぜなら、採用担当者は落とした求職者に興味がないから。

よくあるパターンは、次の通り。

- 総合的に判断した結果

- 他の求職者との比較検討の結果

- 求める人物像と異なるため

そこで、理由確認のコツは、足りない点を具体的に聞くこと。

では、仮に〇〇の部分が〇〇だったら、選考通過になっていましたか?

という具合。

パターン①②③を解説してきました。

いずれのパターンにおいても共通しているのは、すぐにキャリアアドバイザーに情報共有すること。

選考の後半では、情報の正確性とスピードが命です。

なぜなら、求職者の心理が変化しやすい段階だから。

最も正確でスピーディーな情報入手ルートを追及していきましょう。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちませんか?

WEB面接の場合は、どうやって面接同席をすればいいの?

【WEB面接編】転職エージェントが面接同席をする2つのポイント

最近は、リモートワークの導入が進んだことで、WEB面接を実施する企業も増えてきました。

リクルーティングアドバイザーとしては好都合です。

なぜなら、WEB面接には面接同席の3つのメリットがあるから。

- 移動時間がなくなる

- 面接同席をする心理的ハードルが低くなる

- 面接同席をされる心理的ハードルが低くなる

WEB面接の場合でも、5ステップの大まかな流れは変わりません。

復習しておくと、次の通り。

- 【ステップ①】事前に了承を得る

- 【ステップ②】面接前の打合せ(採用担当者)

- 【ステップ③】面接同席

- 【ステップ④】面接後の意向確認(求職者)

- 【ステップ⑤】面接後の打合せ(採用担当者)

対応の異なるポイントは、5ステップのうち次の2つ。

- 【ステップ②】面接前の打合せ(採用担当者)

- 【ステップ④】面接後の打合せ(採用担当者)

【対応の違うところ①】面接前の打合せ

WEB面接同席の場合、違うポイントは【やること①】の部分。

通常だと、次の3つ。

- 【やること①】面接同席の流れを説明する

- 【やること②】面接前日までに行った準備内容を再確認する

- 【やること③】上記2つの内容をキャリアアドバイザーに情報共有する

具体的には【やること①】のうち、「座る位置」「面接終了後の段取り」の部分が違います。

通常だと、次の3つ。

- リクルーティングアドバイザーの座る位置

- リクルーティングアドバイザーの役割

- 面接終了後の段取り

WEB面接で「座る位置」って関係ある?

と思いますよね。

リクルーティングアドバイザーの「マイク」と「ビデオ」の扱いについての話です。

オフにして参加することを事前に説明しておきます。

それぞれ、理由は次の通り。

- マイク:不必要な雑音が出てしまう可能性を防ぐため

- ビデオ:表情の読み取づらいWEB面接で、できるだけ採用担当者と求職者のコミュニケーションの質を上げるため

余計な音、余計な映像はない方がいい、ということです。

WEB面接同席の流れを説明します。

対面面接の場合だと、次の通り。

- リクルーティングアドバイザーと求職者の2名で訪問

- 面接を実施

- 面接後にリクルーティングアドバイザーがオフィス外で求職者の意向確認

- リクルーティングアドバイザーが面接ルームに戻り、改めて打合せ

WEB面接の場合だと、次の通り。

- WEB面接を実施

- 面接後、面接官にはWEB面接ルームに残ってもらう

- リクルーティングアドバイザーが電話で求職者の意向確認

- リクルーティングアドバイザーがWEB面接ルームに戻り、改めて打合せ

【対応の違うところ②】面接後の打合せ

対面の場合、求職者の意向確認は退出後に行いました。

WEB面接の場合は、これを電話にします。

採用担当者とのWEB会議は、マイクとビデオをオフにして、求職者と電話をします。

この流れについては、事前にキャリアアドバイザーから求職者に伝えておいてもらいましょう。

事前説明をしておくと、当日スムーズに進めらます。

当日の連絡をキャリアアドバイザーからしてもらう方法もあるにはあります。

ただ、次の2つの理由から、リクルーティングアドバイザーから連絡をした方が、好ましいです。

- ヒアリングの精度が上がる(面接同席をしているため、共有化されている情報が多い)

- スピーディーに対応する必要がある(採用担当者を待たせている状況のため)

まとめ:転職エージェントは面接同席を有効活用すれば内定率アップができる

本日の振り返りをします。

面接同席の5ステップとは、次の通りです。

- 【ステップ①】事前に了承を得る

- 【ステップ②】面接前の打合せ(採用担当者)

- 【ステップ③】面接同席

- 【ステップ④】面接後の意向確認(求職者)

- 【ステップ⑤】面接後の打合せ(採用担当者)

WEB面接の場合に対応の異なるポイントは、5ステップのうち次の2つ。

- 【ステップ②】面接前の打合せ(採用担当者)

- 【ステップ④】面接後の打合せ(採用担当者)

ここまで読んだあなたなら、面接同席の全体イメージや動き方がつかめたんじゃないでしょうか。

そうなると、次のような疑問が生まれますよね?

内定から成約の可能性をあげていくにはどうしたらいい?

そんなあなたはこちらを参考にしてください。

その他の業務ノウハウについても復習しておきたい

そんなあなたはこちらを参考にしてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。