リクルーティングアドバイザーのあなたには、次のような悩みはありませんか?

採用担当者から「面接で聞いちゃいけないことってあるんだっけ?」と聞かれたけど、ちゃんと説明できなかった…

採用担当者に法令順守しないリスクについてちゃんと説明できない

採用担当者に法令順守をうまく啓蒙できなくて困っている

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます

リクルーティングアドバイザーのあなたなら、個人情報の「取り方」が制限されていることは知っていますよね?

ただ、採用担当者から細かい内容を質問されたら、しっかりと答えられますか?

面接内でどんなことを聞いちゃダメってことなの?

入社時の研修ではやったけど、正直ほぼ忘れたな…

という方も多いかと思います。

日々忙しい状況だと、法律に関する知識吸収はどうしても後手にまわりがちですよね。

私もプレーヤーだったときはそうでした。

そこで、この記事ではリクルーティングアドバイザーが学んでおくべき「面接内での」法律知識をまとめました。

この記事を読めば、面接をトラブルなく進めるための情報を採用担当者に伝えられるようになります。

- 面接で気を付けるべき質問のポイントが分かる

- 違反することのリスク(罰則)の内容が分かる

- 採用担当者を啓蒙する方法が分かる

リクルーティングアドバイザーと採用担当者が気を付ける2種類のNG質問

NG質問は、次の2種類です。

- 本人に責任のない事項

- 本人の自由である事項

なぜNGなのかというと、扱える個人情報は選考過程に必要な範囲内に制限されているから。

(職業安定法第5条の4)

その具体例が労働省指針に記載されています。

具体例を大きく分けると、上記2種類のNG質問になります。

つまり次のような構成になっています。

- 職業安定法第5条の4 →原則論

- 労働省指針第4条 →具体例

原文を掲載しておきます。

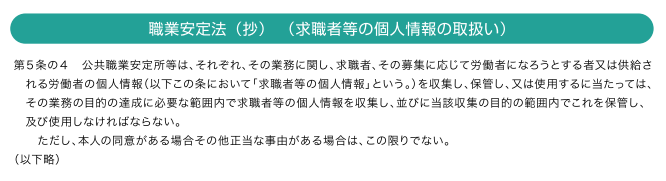

職業安定法第5条4項

労働省指針第4条

では、2種類のNG質問について、それぞれ具体的に解説していきます。

【NG質問①】本人に「責任」のない事項

労働省指針に一例としてあげられている項目は、下記の4項目です。

- 本籍、出生地

- 家族

- 住宅状況

- 生活環境、家庭環境

家族に関する事項は、具体例を挙げると次の通り。

- 職業

- 続柄

- 健康

- 病歴

- 地位

- 学歴

- 収入

- 資産

住宅状況に関する事項は、具体例を挙げると次の通り。

- 間取り

- 部屋数

- 住宅の種類

- 近隣の施設

採用担当者からよく確認されるものもあるな…

と感じますよね…?

よくある面接内でのNG質問シーン

採用担当者は、よく次のように考えます。

求職者との共通点を見つけて、親近感をだしたいな…

そうすると、面接冒頭で次のような質問をしてしまいます。

ご出身はどちらですか?

また、次のような深掘りヒアリングをしたい、という場面はよくあります。

どうしてその職種に興味を持ったのかを知りたい

そうすると、次のような質問をしてしまいます。

ご両親はどのようなお仕事をされてるんですか?

どちらも全く悪気なく聞いてしまいがちです。

ただ、これらはNG質問ですので、気を付けましょう。

【NG質問②】本人の「自由」である事項

労働省指針に一例としてあげられている項目をまとめると、下記の7項目です。

- 宗教

- 支持政党

- 人生観、生活信条

- 尊敬する人物

- 思想

- 労働組合、社会運動

- 購読新聞、新聞、愛読書

いずれも、思想・信条にかかわることで、本来選考には関係がない項目です。

よくある面接内でのNG質問シーン

採用担当者は、よく次のように考えます。

会社の経営理念とマッチするかどうかを確認したいな…

そうすると、次のような質問をしてしまいます。

尊敬する人物は誰ですか?

どんな本を読みますか?

いずれもNG質問となります。

気を付けましょう。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

どの部分がよくトラブルになっているの?

リクルーティングアドバイザーと採用担当者が要注意なのは「家族に関する質問」

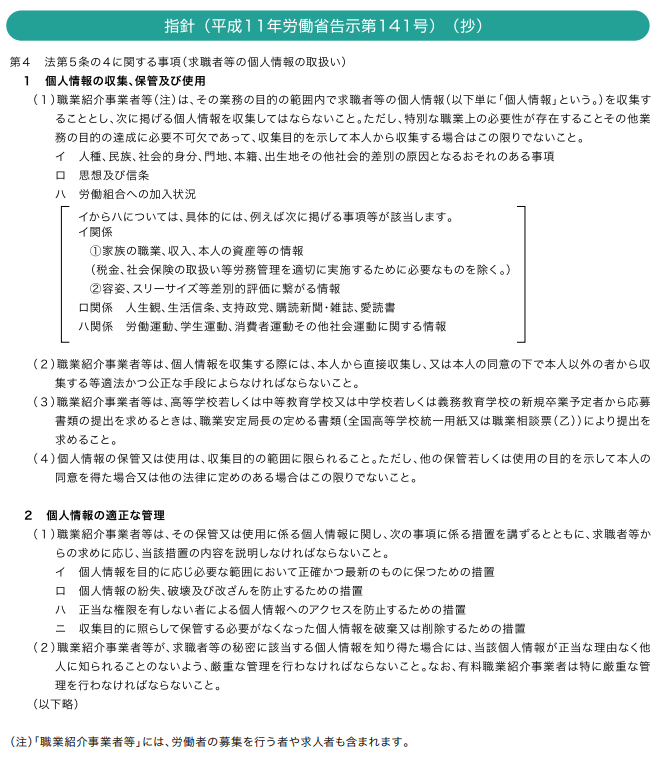

法令違反のうち「家族に関する質問」が全体の約43%を占めているというデータがあります。

「家族に関する質問」をしてしまう背景には、採用担当者の次のような思惑があります。

欠勤することなく、安定的に勤務できる状態なのか確認しておきたいな

そうすると、次のような質問をしがちです。

小さいお子さんはいらっしゃいますか?

介護中の親御さんはいらっしゃいますか?

このように、直接的に家族のことについて聞くのはNGです。

間接的な質問に留めましょう。

つまり、業務遂行ができるかどうかに関連付けた質問にしましょう、ということです。

弊社の業務時間は基本9時~18時で、残業は〇時間ほどですが、始業時間や終業時間に対してご要望はありますか?

というような確認の仕方。

ここまで読んだあなたは、次のような悩みを持ちますよね?

具体的にどう採用担当者にアドバイスすればいいか分からない…

【答え】自分の中で想定問答してみましょう

採用担当者から、次のような質問をされることはよくありますよね?

この質問ってしても大丈夫ですか?

ただ、解釈の違いによってジャッジが難しいケースもよくあります。

そんな時は、「それを聞いたら求職者がどう答えるか」を考えると答えが出ます。

求職者が次のように感じてしまう質問ならNGです。

その質問、答えづらい…

それって、私自身には関係なくない…?

これは、私自身が面接官として対応したときにも痛感したことです。

「何となく聞いた質問」をきっかけに、会話の流れが思いもよらぬ方向に行ってしまった…

なんてことを面接官であれば経験しているはずです。

質問の先の状況を想像する力が大切です。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

もし違反してしまったらどうなるの?

リクルーティングアドバイザーと採用担当者に課される2段階の罰則規定

職安法の規定に違反した場合には、次の罰則規定が設けられています。

職業安定法違反

↓

行政指導や改善命令等の対象

↓

罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)

「改善命令→罰則」という2段階の規定になっています。

改善命令の規定がこちら。

厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

職業安定法第48条の3

罰則の規定がこちら。

次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

職業安定法第65条

第四十八条の三第一項の規定による命令に違反した者

職業安定法第65条7項

もちろん、罰則があること自体も理解しておく必要はあります。

ただ、それ以上に企業ブランディングの棄損が大きなリスクです。

このリスクを採用担当者に伝えましょう。

なぜなら、法令違反の情報が公表されれば、SNSで拡散などされる可能性があるからです。

公表に関する規定は、次の通り。

厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

職業安定法第48条の3 3項

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

どうやって採用担当者に啓蒙すればいい?

リクルーティングアドバイザーと採用担当者は要チェック!3つの資料

採用担当者への啓蒙の仕方は、「公の力」を使うのが楽です。

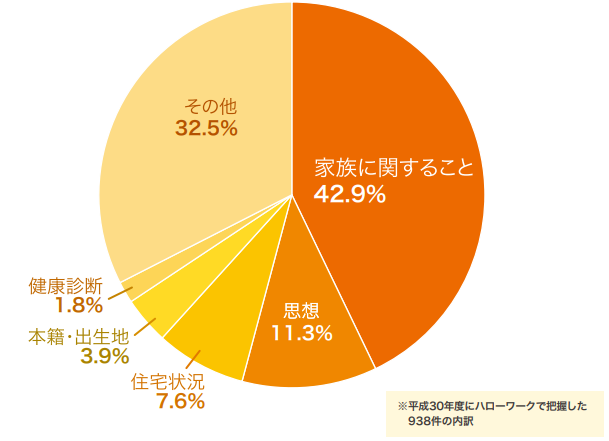

説明用資料として、厚生労働省の出している3つの資料を活用しましょう。

中でも「事業主啓蒙用リーフレット」が一番コンパクトで、分かりやすいです。

流れとしては、求人ヒアリングの前に渡しておくとスムーズ。

「自主点検資料」は細かくて読みづらいですね…。

チェックリスト形式にしておきましたので、活用してください。

≫採用選考チェックリスト(スプレッドシートで開きます)

※「>ファイル>コピーを作成」で活用してください

まとめ:リクルーティングアドバイザーと採用担当者はまず採用の原則論を理解することが大切

今日の内容をまとめていきます。

NG質問は、次の2種類です。

- 本人に責任のない事項

- 本人の自由である事項

本人に責任のない事項とは、下記の4項目です。

- 本籍、出生地

- 家族

- 住宅状況

- 生活環境、家庭環境

本人の自由である事項とは、下記の7項目です。

- 宗教

- 支持政党

- 人生観、生活信条

- 尊敬する人物

- 思想

- 労働組合、社会運動

- 購読新聞、新聞、愛読書

特に「家族に関する質問」には要注意。

多くのトラブルが発生しています。

職安法の規定に違反した場合には、次の罰則規定が設けられています。

職業安定法違反

↓

行政指導や改善命令等の対象

↓

罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)

採用担当者への啓蒙の仕方は、「公の力」を使うのが楽です。

説明用資料として、厚生労働省の出している3つの資料が使いやすいので、活用しましょう。

- 公正な採用選考をめざして(令和3年度版)

- 事業主啓発用リーフレット

- 採用選考自主点検資料(令和3年度版)

ここまで読んだあなたなら、面接内での質問可否について理解ができたんじゃないでしょうか?

そうなると、その他の法律知識も気になりますよね?

そんなあなたはこちらをどうぞ。

リクルーティングアドバイザーの実務ノウハウも気になる

そんなあなたはこちらをどうぞ。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。