2020年10月17日更新

この記事は、マネージャーが抱える次のような悩みや疑問の解消に役立つ記事になっています。

「1on1ミーティングをやってはいるんだけど、あまり効果を感じられないんだよね…。」

「1on1ミーティングの時間がかかりすぎているので、もう少し効率化したいんだよね…。」

「1on1ミーティングってピリピリした雰囲気になっちゃっうのをなんとかしたい…。」

最近のトレンドとして”1on1ミーティングをやるべき”的な流れがありますよね?

確かに、人前で部下に対しての”指摘”を行ってしまうとパワハラ問題などのコンプラ面から好ましくないのは事実です。

しかし、本当に効果的にかつ効率的な1on1ミーティングができていますか?

1on1ミーティングをやることが目的化してしまっていませんか?

この記事では、私が様々なタイプのコンサルタントを育成し、85%のメンバーの年間売上高を全社平均以上に引き上げることに成功した経験を元に、体系化したマネジメントノウハウをお伝えします。

具体的には下記のような業務未経験のメンバーたちを教育してきました。

- 元ショップ店員

- 元メーカーの営業担当

- 元人材派遣の営業担当

- 元求人媒体の営業担当

基礎的なコンサルティング能力はまちまちで、人材紹介業務経験があるメンバーはいませんでした。

つまり、コンサルタントの元々持っていた能力や知識、経験に関係なく、成果を出させるノウハウを作ることができたということです。

この記事を最後まで読むと、成果につながる効果的かつ効率的なKPI管理方法が分かります。

- ”言いっぱなし””やりっぱなし”のミーティングを改善する方法

- ミーティングをポイントを的確に押さえて、コンパクトに実施する方法

- ”精神論”にならないミーティング実施のポイント

- コンサルタント自らが”考えられるようになる”ミーティング実施方法

- お互いにとって”気持ちのいい”ミーティングにするコツ

↓この目次をクリックすると、読みたいところから読むことができます。

3つのポイントとは

1on1ミーティングは基本的には週次で実施していきます。

その理由はKPI管理との深く関係があります。

気になる方は、こちらの記事を参考にしてください。

1on1ミーティングの効果を最大化するポイントは、次の3点です。

- 今週の振り返り

- 先週の振り返り

- 長期目標の進捗確認

今週の結果の確認だけでなく、”先週の宿題”を毎週確認していくモニタリング体制があることで”約束の確実性”を高めていくことができます。

短期の課題に対してだけではなく、長期の課題にも視点を当てていくことで目標達成だけでなく、コンサルタントの成長・キャリア形成も促進することができます。

それぞれのポイントを具体的に説明していきます。

今週の振り返り

具体的に確認することは次の3点です。

- 課題

- 要因

- 改善策

とてもシンプルですよね?

このシンプルさがあることでミーティングをコンパクトかつ要点を抑えたものにできます。

目指すべき最終形は”振り返りがコンサルタントだけで完結する形”です。

マネージャーが介入する余地の少ないもっともシンプルな形です。

各項目で意識すべきポイントを解説していきます。

ポイントは次の2つです。

- KPI進捗状況に基づいた課題抽出を行う

- 課題の定義づけを行う

KPI進捗状況に基づいた課題抽出とは、定量的に課題抽出を行うということです。

定性的要素が入ってしまうと、課題認識のズレが生まれやすい状況となります。

課題の定義づけとは、何をもって”課題”とするかを決めておくということです。

もっと言えば”個々人の感覚”に頼った課題認識をしないということです。

なぜなら、マネージャーとコンサルタントの間に課題認識のズレがあると、ミーティングの焦点が合わなくなってしまうからです。

具体的に説明すると、”新規求人獲得数進捗率90%”という状況があったとします。

この時定義づけがされていないと次のような認識のズレが起こります。

「新規求人獲得数はほぼ達成できました!」

「新規求人獲得数はもう一件足りなかったから課題が残ったね…。」

ポイントは次の2つです。

- 出てきた要因は網羅的か

- 出てきた要因は根本的か

”網羅的か”とは、要因のすべてを抽出し切れているか?ということです。

コーチングスタイルの質問を使う場合には、次のような質問で引き出していきます。

「要因ってそれだけかな?他にはない?」

”根本的か”とは、本質的な要因を特定できているか?ということです。

コーチングスタイルの質問を使う場合には、次のような質問で引き出していきます。

「その要因の根本原因って何だろう?」

ここで注意点が1つあります。

それはいずれの場合もコーチングスタイルで質問する場合は、コンサルタントが網羅的か根本的かを思考できるベースの知識・経験がある場合に限定されます。

思考できるベースがない場合は、ティーチングスタイルを使っていきます。

ポイントは次の3つです。

- 何を改善するか(WHAT)

- いつまでに改善できるか(WHEN)

- どのように改善するか(HOW)

加えて説明すると、前述の”課題”がWHAT、”要因”がWHYになっています。

え?”WHAT”が課題と改善策のところで2回出てきてない?

と気づくと思います。

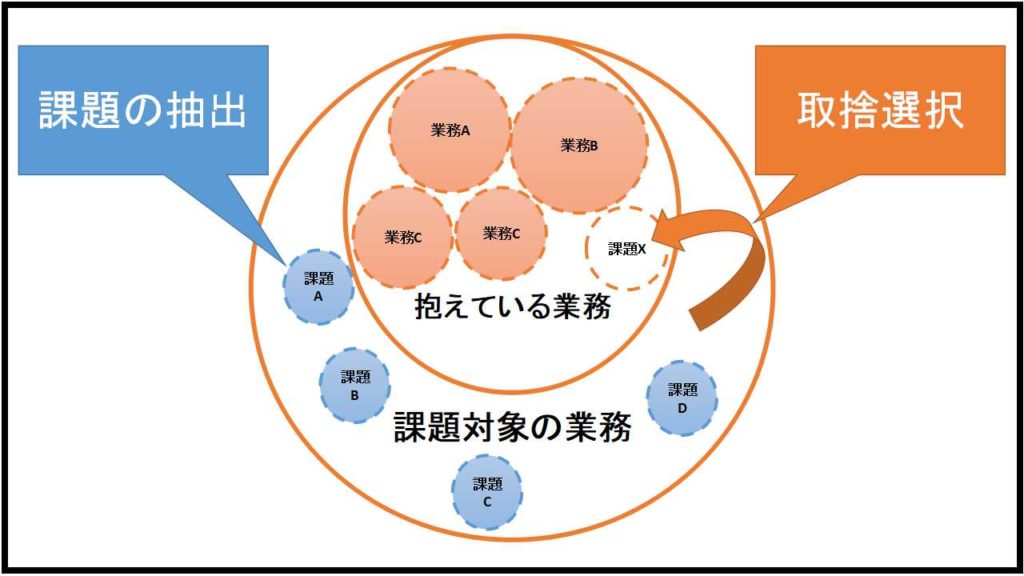

なぜ2回出てくるかと言うと、認識した課題に対して改善策では重要度・緊急度に応じた取捨選択を行うからです。

多くの課題がある状況にあっても、すべての課題に対応できるわけではありません。

コンサルタントのキャパシティーや解決能力の問題、外部環境要因であることなどもあるからです。

重要度・緊急度の高い順から改善策を打っていきましょう。

ここで特にポイントとなるのが”いつまでに”の部分です。

”いつまでに”を決めるためには、コンサルタントが現状抱えている業務との優先順位がつけなければ設定できません。

つまり、2段階の課題把握を行うということです。

ここまでの流れを図にまとめると次の通りです。

優先順位がついているかどうかをチェックするには「実際のところコンサルタントにとって非現実的な期限設定になっていないか?」という観点から確認をしていきましょう。

先週の振り返り

先週の振り返りは、前述した(先週の)改善策を実行した結果がどうだったかの確認です。

振り返った結果、考えられる状況は次の3パターンです。

- 改善策を実行できた → 今週に課題はない

- 改善策を実行できた → 今週に課題が残った

- 改善策を実行できなかった

課題がないのであれば、さらに高い成果をあげられる施策を立てていきます。

課題が残ったもしくは改善策をそもそも実行できなかったのであれば、その要因分析をします。

分析の焦点は改善策そのものにあるのか、その他の要因によるものなのかに当てて確認をしていきます。

要因は一例として次のような要素が考えられますが、本質にたどり着くまで深堀りして確認をしていく必要があります。

- 忘れていた

- 他の業務が忙しくてできなかった

- やろうと思ったが能力が足りずできなかった

- やり方が分からなかった

- やる気がなかった

ここを見誤るといくら改善策を立てたとしても、結局空振りに終わります。

的確に分析した内容を改善策の立案に反映していきましょう。

また、このモニタリングの工程は部下のモチベーション管理の意味合いからも重要です。

コンサルタントが「しっかり見られている」という感覚を受けることで、確実に改善策を実行しようという動機付けになります。

長期目標の進捗確認

マネージャーはコンサルタントが長期目標も達成できるようマクロ視点でもサポートをします。

具体的には、次の2つの長期目標です。

- 各期別の目標進捗

- 長期キャリアの目標進捗

各期別の目標進捗とは具体的には次の通りです。

- 週単位

- 月単位

- 四半期単位

- 年単位

現場のコンサルタントは日々忙しい業務に追われていると直近のステータス、直近の売上に目が行きがちです。

そうなると、コンサルタントが自ら講じられる施策はどうしても近視眼的になりがちです。

そこで、マネージャーがミクロ視点、マクロ視点両方からコンサルタントの目標達成をサポートしていきましょう。

別の切り口の話として、コンサルタントの長期キャリア目標についても都度確認するようにしておきましょう。

長期キャリア目標を理解しておくことで、コンサルタントのキャリア開発を一緒に考えていくことができ、その結果離職率を下げることにも寄与します。

質問コーナー

ここまで1on1ミーティングの進め方について詳しく解説をしてきましたが、実際にやってみると次のような疑問や悩みが残っていると思います。

「毎回ミーティングが単なる”反省会”のようになってしまって、正直お互いストレスなんだよね…。」

「コンサルタントの”振り返り”自体に時間がかかってしまって、ミーティングの時間が長くなってしまう…。」

これらについて解説をしていきます。

ミーティングを活性化させるためには?

ミーティングが毎回”反省会”のようになってしまっているのは、コンサルタントが”受け身”の状態になってしまっているということです。

分かりやすく言えば、”お葬式状態”のような雰囲気です…。

受け身になってしまう理由は、次の2つです。

- 知識・経験の不足

- 萎縮してしまっている

それぞれのケースにおいての対応策を解説していきます。

知識・経験が不足している場合に重要なことは、マネージャーが”コンサルタントの現状の知識・経験量で課題把握→要因分析→改善策立案のサイクルを独力でどこまで回せるか”を判断することです。

つまり”どの段階でつまづいているのか”を把握することが重要ということです。

この判断を元にマネジメントスタイルを使い分けていきます。

- 独力でPDCAサイクルを回せる → コーチングスタイル

- 独力でPDCAサイクルを回せない → ティーチングスタイル

ティーチングスタイルは”指示”に近いマネジメント手法になります。

指示はスピードが上がるメリットがありますが、継続的に使用しすぎると”指示待ち人間”を作り出してしまいますので注意が必要です。

私も実際、”指示”を多用するマネージャーが部署異動となり、そのチームが”膠着状態”に陥った現状を目の当たりにしました。

では、ティーチングスタイルからコーチングスタイルに移行していくにはどうしたらいいでしょうか?

それには”改善リスト”を活用していくことが有効です。

改善リストの作り方など詳しい内容はKPI管理の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

簡単に説明すると、各マネージャーの知識、経験から導き出される改善策をマネージャーの頭の中だけに留めておくのではなく、全社的に体系化してアウトプットするということです。

ちなみに、私がこの結論に至ったきっかけをあたえてくれた本を紹介しておきます。

コーチングの本は非常に種類が多いので選ぶのも一苦労ですが、この本はぜひ読んでおいてください。

特に若いコンサルタントは”怒られる””詰められる”ということに慣れていない人も多いです。

具体的には、次のようなマネージャーの伝え方です。

「何で売上いってないんだ!!!」

「売上いかなり理由は何だ!!!」

私自身も”怒る””詰める”こと自体は生産的ではないと考えています。

ネガティブな雰囲気になれば”前向きな答え”や”クリエイティブな発想”は生まれてこないからです。

では、前向きな答えを引き出していくにはどうしたらよいのかというと”コンサルタントと視点を合わせる”ことが重要です。

マインドの面をもう少し伝えると”同じ目標に向かって一緒に進む意識”を持つということです。

逆に言えば、”怒る””詰める”マネージャーの言動はコンサルタントと視点が全く合っていないということです。

”マネージャー=上、コンサルタント=下”という意識が強く、”一緒に進む”という意識を持てていない状態です。

また、クリエイティブな発想が生まれてくるかどうかも非常に重要です。

クリエイティブな発想はどこから生まれてくるかというと、現場の課題が出発点になります。

”現場の生の情報”は管理職であるあなたよりも現場のコンサルタント方がを多く持っています。

つまり、コンサルタントからいかに現場の情報を引き出してこれるかはあなたのマネジメント手腕次第ということです。

具体的には、コンサルタントから次のような相談ベースの(クリエイティブな)提案が出てきているかどうかが判断ポイントです。

「こんなこと言っていいのか分からないんですけど…○○を実現するために●●をするのってアリですか…?」

こういった提案があった場合は、現実的な側面から判断せず、まずは情報を”引き出す”ことに専念してください。

具体的には、次のような流れでアイディアを引き出し補強したり、深掘って支援をしていくイメージです。

「おぉ!それ面白いアイディアだね!もっと聞かせてよ。」

「○○のKPIがいつも足らないので、思い切って改善方法を●●に変えてみようと思ったんです。」

「なるほどね!●●って具体的にどうやったら実現できるかな?」

「●●は■■までの部分は考えられたんですが、その先をどうしようか悩んでいます…。」

「それなら□□の手法を取り入れてみてはどう?」

「ありがとうございます!□□の手法も取り入れてやってみて、来週のミーティングで進捗報告いたします。」

”振り返り”に時間がかかりすぎてしまう場合は?

”振り返り”に時間がかかりすぎてしまう状態は”課題の把握”に問題があります。

つまり、”そもそも何が課題なのかが分かっていない”という最初の段階でつまづいている状態です。

この場合、マネジメントの手法はティーチング型になります。

ただし、そうなるとミーティングでは”すべての課題に対してを指示する”という状況が想定され、かかる時間も長くなります。

そこで行うべき対応策は”課題項目のピックアップ”を事前の宿題としてコンサルタントに課しておくことです。

課題認識の部分さえ合っていれば、ティーチングのベースを作ることができます。

課題認識のベースを作った上で、要因~改善策へと段階的に確認をしてましょう。

まとめ

それでは、今日のまとめを結論に絞って行っていきます。

1on1ミーティングの効果を最大化するポイントは、次の3点です。

- 今週の振り返り

- 先週の振り返り

- 長期目標の進捗確認

今週の振り返りで具体的に確認することは次の3点です。

- 課題

- 要因

- 改善策

先週の振り返りで、考えられる状況は次の3パターンです。

- 改善策を実行できた → 今週に課題はない

- 改善策を実行できた → 今週に課題が残った

- 改善策を実行できなかった

課題がないのであれば、さらに高い成果をあげられる施策を立てていきます。

課題が残ったもしくは改善策をそもそも実行できなかったのであれば、その要因分析をします。

長期目標の進捗管理は具体的には、次の2つの長期目標です。

- 各期別の目標進捗

- 長期キャリアの目標進捗

「改めてマネジメント業務全体の復習もしておきたいな…。」

という方は、↓こちらのまとめ記事を参考にしてください。

「もっと具体的なアドバイスがほしい」「直接教育を手伝ってほしい」という方は

社員数が増えてくると、それまで経営幹部が直接マネジメントをしていた体制から現場にマネジメントを任せるタイミングが来ます。

ただ、その時に次のような不安はありませんか?

「マネージャー全体として”管理職”としてのレベルは低いんだよね…。」

「マネージャー個々人のレベル差が開いてしまっているんだよね…。」

特に、人材紹介事業を立ち上げたばかりの転職エージェントでは、次のような状況もあるんじゃないかと思います。

「社内に体系化されたノウハウを整えられていないんだよね…。」

現在、5社限定でオンライン研修を受け付けています。

気になる方はこちらから詳細をご覧ください。

それでは!

たくの