リクルーティングアドバイザーのあなたには、次のような悩みがありませんか?

入社予定者の入社辞退。原因がさっぱり分からない…

入社辞退率を下げたいけど、具体的に何をしたらいいのか分からない…

入社辞退は、入社予定者の個別事情によるものだから、防ぎようがないでしょ…

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます

求職者の入社意思を求人企業に伝えることができると、次のような気持ちになりまよね?

成約をだせてよかった~!

一件落着!

まだ安心するのは早いです。

なぜなら、入社辞退が起こると、状況は一変してしまうから。

私の部下にも、次のような悲劇的なケースがありました。

入社辞退が起こって、年間目標が未達になってしまいました…

というケース。

入社に至るまで、サポートの手を緩めないことが重要です。

この記事を最後まで読むと、入社辞退率を下げる「モデル行動」が分かります。

- 入社前辞退がなぜ起こるのかがイメージできる

- 入社前辞退を最小化するためにやるべきことが時間軸で明確になる

- 入社辞退を防ぐために行うフォローが生み出すうれしい誤算

リクルーティングアドバイザーが成約後の入社前辞退を防ぐ2つのポイント

成約後の入社辞退を防ぐポイントは、以下の2点です。

- 【ポイント①】入社予定者との関係構築

- 【ポイント②】入社予定者の定期的な状況把握

それぞれについて、説明します。

【ポイント①】入社予定者と入社企業との関係構築

入社予定者との関係構築とは、どんな関係性を作ればいいでしょう?

それは、入社予定者が「何かあったら伝えてくれる」関係性づくりです。

関係性があれば、入社辞退が起こる可能性を下げることができます。

関係性を作るには、どうしたらいいでしょう?

それは、接触頻度がポイントです。

なので、残念ながら「入社後フォローから頑張る」では意味がありません。

初回のキャリア面談から、選考プロセスを通じて接触頻度を上げることが重要です。

行動心理学の「ザイオンス効果」「単純接触効果」の理論です。

単純接触効果とは繰り返し接すると好意度や印象が高まるという効果

wikipedia「単純接触効果」

関係性が作れている具体的イメージとしては、次のようなケースです。

引っ越しをしなければいけなくなったんですが、入社を辞退すべきでしょうか…

であれば、テレワークで勤務できないかどうか、先方に相談してみますね!

もし可能なら、ありがたいです!

【ポイント②】入社予定者の定期的な状況把握

入社予定者の定期的な状況把握とは、何のために行うのでしょうか?

それは、「トラブルが起こったときに気付ける」環境づくりをする、ということです。

状況が把握できていれば、入社辞退が起こりそうな時に対応策を打つことができます。

例えば、次のようなケースです。

退職交渉の進捗状況はいかがですか?

実は、現職から強い引き止めにあっていまして…残るのもありかな…と。

そうだったんですね、ぜひ一度詳しい状況を教えてください

という流れ。

状況変化があったタイミングで、詳細な状況確認をしていきます。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

2つのポイントを実行するためには、具体的にどうしたらいいの?

リクルーティングアドバイザーが成約後の入社前辞退を防ぐ3ステップ

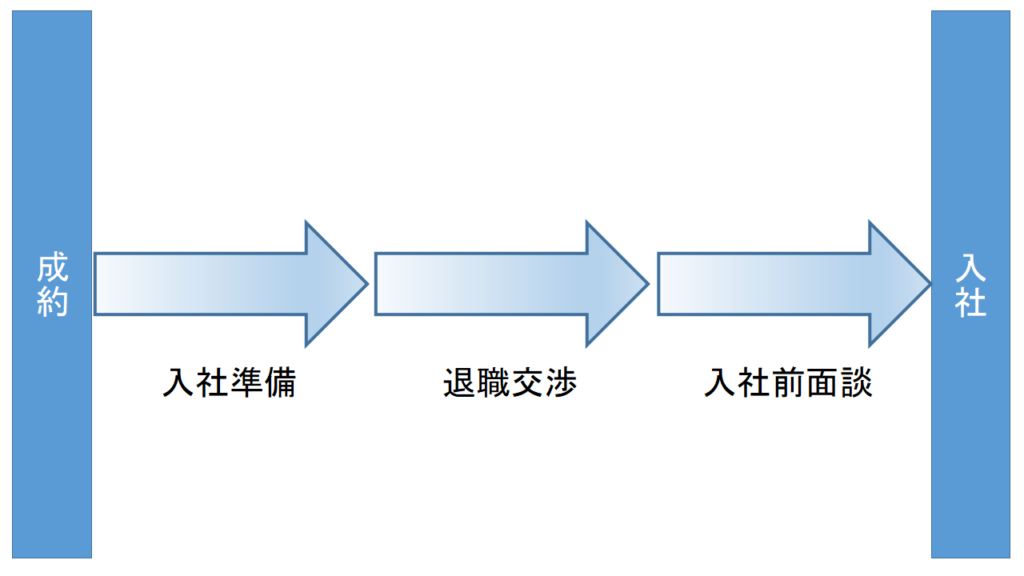

入社辞退を防ぐためには、次の3ステップを徹底して行います。

- 【ステップ①】入社準備

- 【ステップ②】退職交渉状況の報告

- 【ステップ③】入社前面談の設定

それぞれ、具体的に説明していきます。

【ステップ①】入社準備

求職者の入社意思を求人企業に伝えた後に、まず最初にやるべきこと。

それは、入社までの段取りを整えることです。

具体的には、次のような情報を入社予定者に伝えていきます。

- 入社前に提出する書類(通勤経路や保険関係の書類など)

- 出社初日の出勤情報(訪問時間、訪問先、持ち物、服装)

ここで重要なのが、次の3点を明確にしておくことです。

- 誰が伝えるか

- いつ伝えるか

- どのような方法で伝えるか

上記3点は採用担当者とリクルーティングアドバイザーの間で、認識が一致していることが重要です。

特に「誰が」の部分。

なぜなら、認識が一致していないと、次のような状況が起こるからです。

採用担当者側が伝えてくれると思ってた…

エージェント側が伝えてくれてると思ってた…

そうなると、入社予定者は次のように感じます。

入社する人を放置するなんて、本当に入社して大丈夫なのか…

入社辞退につながるため、避けたい状態です。

最も避けたいのが、次のようなケース。

採用担当者側が伝えてくれると思ってた…

なぜなら、入社予定者に対して「音信不通」状態になってしまうから。

リスクヘッジのために、入社予定者に次のように伝えておきましょう。

〇月〇日までに入社準備の連絡が●●様からあるはずなので、もし連絡がなかったらご一報くださいね

「どのような方法で」の部分は、次の3パターン。

- 電話

- メール

- 郵送

特に郵送の場合は、注意が必要です。

なぜなら「届いていない」というケースがあるからです。

対策としては、次の2つ。

- 郵送先が「履歴書記載の住所で問題ないか」の事前確認

- 発送予定日の事前確認

こういった細かいサポートを行うことで、関係構築と状況把握ができます。

【ステップ②】退職交渉

入社準備を進める過程で、採用担当者は次のような不安を持っています

現職との退職交渉は、進んでいるかな…?

なぜなら、もし入社辞退をされると採用計画が狂うからです。

その結果、選考の進め方にも影響が出ます。

採用担当者の懸念に答える情報を提供し、満足度を高めましょう。

その理由は次の2つ。

- 【理由①】退職交渉が難航した場合に協力してもらいやすくなるから

- 【理由②】求人のリピートや「紹介」に結び付くから

具体的には、次の予定日と経過報告をしていきます。

- 退職切り出し

- 退職面談

- 退職受理

ここで、あなたは次のように感じますよね?

必要以上に採用担当者に情報を伝えすぎじゃない?余計不安にさせないかな…?

【答え】伝えるメリットの方が大きい

メリット=前述の2つの理由です。

それぞれを詳しく説明します。

【理由①】退職交渉が難航した場合に協力してもらいやすくなるから

細かく方向をする最大のメリットは、「ピンチの時に協力してもらいやすくなる」ということです。

退職交渉が難航したとき、キャリアアドバイザーでは対処しきれないケースがあります。

つまり、入社予定企業に「直接相談した方がいい」という状況。

特に、相談内容が「業界特有の悩み」の場合。

業界人同士が直接話した方が真意が伝わります。

こういった依頼を採用担当者にする際、細かな報告ができているかが違いを作ります。

細かな報告ができていないと、採用担当者は次のようなリアクションになります。

そんなこといきなり言われても困るよ…。

それくらい自分で解決したうえで、入社してきてほしいな。

細かな報告ができていると、採用担当者は次のようなリアクションになります。

以前から共有してくれていた件だね。

私が直接話した方が早いし、面談の機会を設けてくれますか?

情報があることによって、「共感」が作れていることが分かります。

やはり、関係構築と状況把握が重要です。

【理由②】求人のリピートや「紹介」に結び付くから

ここまで言っておいて、残念なお知らせです。

一定の入社前辞退は避けられません。

なぜなら、入社予定者にとっての「致し方ない事情」は一定あるからです。

ただ、ここまでのステップを徹底するメリットは大きい。

なぜなら、採用担当者の信頼を築けるからです。

信頼を得られると、他社エージェントよりも優位に立つことができます。

具体的には、次のような情報を優先的に得られます。

- 求人要件の変更

- 求人の再依頼

- 別会社の採用担当者紹介

情報を得られる効果は、次の2つ。

- 次の売上につながる

- 営業活動の軽減

営業活動の軽減とは、新規のテレアポをやる時間を削減できる、ということです。

【ステップ③】入社前面談

入社前面談とは、入社予定者と入社先企業との”再顔合わせ”です。

成約日から入社日までの期間が長くなる場合に行います。

目安は3か月。

なぜやるかというと、関係性の再構築と状況把握のため。

それぞれさらに説明すると、次の通り。

- 関係性の再構築:期間が開くことで、一度作った関係性が薄まるから

- 状況把握:イレギュラーが起こる可能性のある期間が長いから

”会食”のようなフランクな場の設定の仕方が、ベストです。

フランクな形の方が、会話が弾み、入社予定者様々な状況把握ができるからです。

イレギュラーとは、例えば次のようなものです。

- 家族の状況変化

- 就業条件の変化

- 現職に対する帰属意識の変化

特に、「現職に対する帰属意識」については要注意です。

中でも、ミドル層以上の求職者の場合。

退職交渉後、引継ぎ業務が進んでいくタイミングで、帰属意識が再燃することがあります。

具体的には、下記のようような心理状態です。

やっぱり、私は会社から必要とされていたんだな…

今辞めてしまうと、会社に迷惑が掛かるなぁ…

帰属意識が再燃すると、入社辞退につながります。

現職にではなく、「入社予定先企業」への新たな帰属意識を芽生えさせることが重要です。

そのために、入社前面談では配属先部署のメンバーと引き合わせることにも効果があります。

まとめ:リクルーティングアドバイザーは採用担当者を”長期目線”でフォローして成約後の入社前辞退を最小化する

今日のまとめをしていきます。

成約後の入社辞退を防ぐポイントは、以下の2点です。

- 【ポイント①】入社予定者との関係構築

- 【ポイント②】入社予定者の定期的な状況把握

入社辞退を防ぐためには、次の3ステップを徹底して行います。

- 【ステップ①】入社準備

- 【ステップ②】退職交渉状況の報告

- 【ステップ③】入社前面談の設定

【ステップ①】入社準備で重要なのが、次の3点を明確にしておくことです。

- 誰が伝えるか

- いつ伝えるか

- どのような方法で伝えるか

【ステップ②】退職交渉状況の報告では、採用担当者の懸念に答える情報を提供します。

その理由は次の2つ。

- 【理由①】退職交渉が難航した場合に協力してもらいやすくなるから

- 【理由②】求人のリピートや「紹介」に結び付くから

具体的には、次の予定日と経過報告をしていきます。

- 退職切り出し

- 退職面談

- 退職受理

【ステップ③】入社前面談の設定は、入社予定者と入社先企業との”再顔合わせ”です。

成約日から入社日までの期間が長くなる場合に行います。

なぜやるかというと、関係性の再構築と状況把握のため。

- 関係性の再構築:期間が開くことで、一度作った関係性が薄まるから

- 状況把握:イレギュラーが起こる可能性のある期間が長いから

ここまで読んだあなたなら、入社前辞退を防ぐフォロー方法についてイメージできたんじゃないでしょうか?

そうすると、次のような疑問を持ちますよね?

キャリアアドバイザー側ではどんなフォローをしているの?

そんなあなたは、こちらの記事を参考にしてください。

≫【想像力が大切】キャリアアドバイザーが退職交渉をスムーズにサポートする4ステップ

リクルーティングアドバイザー業務全般についても、復習しておきたいな

というあなたは、こちらの記事を参考にしてください。

≫【誰でも上位20%に】人材紹介営業の秘伝ノウハウ|売上を伸ばすコツを徹底解説

最後までご覧いただき、ありがとうございました。