この記事は、リクルーティングアドバイザーが抱える次のような疑問や悩みに、役立ちます。

内定辞退を減らすためには、どうしたらいい?

内定辞退の兆候って分かるもの?

もし内定辞退されてしまいそうな場合、どう対応したらいい?

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます

「せっかく内定が出たのに、内定承諾につながらない」ということって、ありますよね?

内定までの道のりは楽ではないだけに、肩を落としてしまう気持ちも分かります…。

私の部下も、成果がくっきり分かれています。

- 内定辞退が多いメンバー

- 内定辞退が少ないメンバー

内定辞退が多いメンバーには共通点があります。

それは、次のように考えていることです。

推薦する求職者の数が少ないことが原因…

競合他社の条件がいいことが原因…

リクルーティングアドバイザーとしての課題にフォーカスできていない状態です。

成約に結び付けるための改善ポイントが見えません。

この記事を最後まで読むと、内定承諾率を上げるためにすべき行動が分かります。

- 内定辞退を抑えるために求人企業側に働きかける行動イメージが鮮明になる

- 内定辞退のリスクに対してどう対応したらいいかが分かる

- 内定辞退を抑える過程で、採用担当者からの信頼を得られるようになる

内定辞退を最小化するために転職エージェントがやるべき2つのこと

内定辞退を最小化するのに最も重要なタイミングは、求人企業から内定の連絡を受けた時。

その際、確認すべきポイントは次の2つ。

- 【ポイント①】求人企業の採用意欲

- 【ポイント②】内定の承諾期限

内定は、あくまで過程です。

求人企業の目的は、採用成功にあります。

だからこそ、採用担当者との”最後のツメ”まで気を抜かずに行うことが重要です。

なぜなら、採用成功しなければ成果報酬型の人材紹介においては、一銭にもならないから。

2つのポイントについて、具体的に解説していきます。

内定辞退を最小化するために転職エージェントがやるべきこと①【求人企業の採用意欲】

え?採用意欲の確認は、面接後フォローの段階で終わってない?

と思った方、その通りです。

そう思えなかった方は、こちらを参考にして下さい。

≫【リクルーティングアドバイザー必見】面接終了後にすべき採用担当者フォロー|内定率を上げる3つのパターン別サポート方法

内定段階では面接後フォローの段階よりも、さらに細かい採用意欲を確認していきます。

求人企業側の採用意欲を確認していく際のポイントは、次の2つ。

- 【ポイント①】2段階の確認

- 【ポイント②】3つの切り口で確認

それぞれ詳しく解説していきます。

【ポイント①】2段階の確認

2段階の確認とは、次の通り。

- 【第1段階】内定状況の口頭確認

- 【第2段階】内定通知書の発行タイミング確認

【第1段階】内定状況の口頭確認

なぜ口頭確認が必要なのかというと、面接後のなるべく早いタイミングで採用意欲を求職者に伝えるため。

早く伝えることで、採用意欲の高さが伝わり、成約へ近づけることができる。

ただし、あまりに早すぎても、求職者から次のような不信感を持たれます。

本当にちゃんと選考したのかな…?

本当は、誰でもいいから採用したいってことじゃないの…?

なので、採用意欲の伝え方に工夫は必要です。

詳しく知りたい方は、こちらで解説をしています。

≫ベストな内定通知書を仕上げるために人材紹介営業が確認すべき5つのポイント

具体的な動きとしては、次の3ステップ。

- 【ステップ①】採用担当者に内定の口頭確認

- 【ステップ②】メールでエビデンスを残す

- 【ステップ③】内定情報を求職者に伝える

【ステップ①】採用担当者に内定の口頭確認

口頭確認の具体的な進め方は、次の通り。

面接はいかがでしたか?

とてもよい印象で、内定を出したいと考えています

内定の方向で進めているんですね。

ちなみに、内定通知書の発行まではどの位お時間かかりますか?

その間、求職者の志望度を下げないためにも、まずは内定の事実だけでも伝えたいと考えています。

御社としては、問題ありませんか?

逆に、ダメな確認方法リアクションとしては、次の通り。

内定ですか!ありがとうございます!

で終わってしまうパターン。

求人企業の出した内定を「どうしたら採用成功に結びつけられるか」という視点を常に持ちましょう。

【ステップ②】メールでエビデンスを残す

メールでのエビデンスは、後々トラブルとならないよう欠かさず行いましょう。

具体的に起こるトラブルの内容としては、言った・言わないの認識相違。

例文としては次の通り。

先ほどは、お電話対応を頂きありがとうございました。

お電話内で伺いました通り、早速求職者様に”内定”である旨及び貴社の採用意欲をお伝えして参ります。

求職者様のリアクションを取れましたら、追って共有致します。

ここまで読んだあなたはこんな疑問を持ちますよね?

内定がまだ確定していない場合はどう対応したらいい?

【答え】採用意思がほぼ確実なら”内定の方向で調整中”と伝える

なぜなら、この表現のバランスが「都合がいい」から。

つまり”内定”と明言してしまうと”意思表示”になってしまう。

意思表示ではなく”状況+採用意欲”を伝える表現に留めるのがベストです。

【ステップ③】内定情報を求職者に伝える

エビデンスを残したうえで、キャリアアドバイザーに情報共有します。

キャリアアドバイザーから求職者にスピーディーに伝えていきましょう。

求職者への伝達が”面接当日”にできればベストです。

”異例のスピード”である理由も、採用意欲に添えて伝えましょう。

【第2段階】内定通知書の発行タイミング確認

内定オファー書面は、事前に採用担当者に”発行予定日”を確認しておきましょう。

なぜなら、エージェント側で打てる対策が増え、内定承諾の可能性が上がるから。

具体的には、発行予定日の情報があることで、キャリアアドバイザーの動きに次のような違いが出ます。

求職者に、書面送付と同時に次のように伝えるしかない。

今、内定オファー書類を送ったので、1週間以内にご回答ください。

求職者に、書面送付前に次のように伝えられる。

内定オファー書類の発行予定日は〇月〇日〇時頃です。

恐らく、〇月〇日までに入社可否のご判断を頂くことになります。

現時点でのご状況やお気持ちはいかがですか?

ここで生まれる”時間差”が成約結果に大きく影響します。

つまり、求職者が感じている懸念を払しょくできる幅に違いが出るということ。

内定競合他社がある場合にも、打てる対策の幅が違ってきます。

ここまでの流れを時系列で整理すると、下記の通り。

- 内定の口頭確認

- 内定通知書の発行予定日確認

- メールでエビデンスを残す

- キャリアアドバイザーに伝達

- 求職者に伝達

次に、求人企業側の採用意欲を確認する2つ目のポイントを解説していく。

- 2段階の確認

- 3つの切り口で確認 ←こっち

【ポイント②】3つの切り口で確認

3つの切り口とは、評価と期待、ギャップ。

具体的には、次の3項目を確認します。

- 【切り口①】現時点での評価

- 【切り口②】将来に向けた期待

- 【切り口③】期待と評価のギャップ

【切り口①】現時点での評価

現時点での評価については、面接後フォローの”採用意欲が高い場合”の対処法と同じです。

ん?そもそも面接後フォローって何するんだっけ?

という方は、こちらの記事を確認しておいてください。

≫【最難関】リクルーティングアドバイザーが面接後に行う採用担当者フォロー|内定率を上げるのに想定しておく9パターン別サポート方法を解説

復習しておくと、3つの情報を整理します。

- 全体の評価ポイント

- 固有の評価ポイント

- 伝え方

面接後のタイミングでは、採用意欲の確認ができていない場合もあります。

その際は、このタイミング(内定フェーズ)で確認をしましょう。

【切り口②】将来に向けた期待

現時点での評価に加えて、将来に向けた期待も確認していきます。

具体的には、次の2種類の確認をします。

- 将来的な条件面の期待

- 将来的なキャリア面の期待

特に、キャリア面の期待確認は重要です。

なぜなら、仮に競合他社に条件面で負けていても、入社承諾の確率を上げることができるから。

求職者心理として、いざ内定オファーを複数社から受けると悩みます。

やっぱ、年収がいい〇〇社のほうがいいかなぁ…

というような迷いです。

悩んだ結果、”現時点”でのオファー条件比較をしてしまいがち。

なぜなら、悩むと話をシンプルにしたくなるから。

条件面で負けている場合、時間軸で求職者の視点を変えていく必要があります。

キャリアアドバイザーから求職者に、次のように伝えるイメージです。

現時点では条件の差があるかもしれませんが、●●社では将来〇〇さん(求職者)が望む〇〇なキャリア形成ができます。

キャリア面の期待は、具体的には次のような項目を確認します。

- 携わることのできる業務

- 習得できるスキル

- 期待できるポジション

【切り口③】期待と評価のギャップ

ギャップの確認内容は、次の2つです。

- 期待と評価のギャップ

- ギャップの解消イメージ

なぜ、わざわざ期待と評価のギャップを確認するのでしょうか。

それは、求職者に企業の誠実性をアピールするため。

例えば、あなた自身も次のようなケースを”嘘くさい”と感じますよね?

- いい面しか宣伝しない企業

- いい面しかアピールしない営業

求職者視点でも同じことが言えます。

具体的には、求職者の次のような感情をフォローできます。

いいことばっか言ってるけど、何か裏があるんじゃないか…?

面接では話していない「聞かれたら困ること」があるんじゃないか…?

つまり、悪い面と改善方法をセットで伝えた方が、より魅力的に映るということ。

”悪い面”には、求人企業と求職者のどちら側も含まれます。

伝え方の具体的イメージとしては、次の通り。

○○さんの成長課題は、■■にあるのではないかと考えています。

きっとその課題は、うちの会社の●●な環境下で働くことで、克服できると考えています。

うちの会社も▲▲なところに課題はありますが、××を実施して改善に取り組んでいます。

ぜひ一緒に成長していきましょう!

ただし、”悪い面”は「伝えればいい」というわけでもありません。

「何を伝えるか」が重要です。

そこで、採用担当者が「悪い面の取捨選択」をするための情報を伝えましょう。

具体的にいえば、求職者の”志向”情報です。

詳しくは、こちらで解説しています。

≫【最難関】リクルーティングアドバイザーが面接後に行う採用担当者フォロー|内定率を上げるのに想定しておく9パターン別サポート方法を解説

内定辞退を最小化するために転職エージェントがやるべきこと②【内定の承諾期限】

内定の承諾期限は、リクルーティングアドバイザー側から採用担当者に確認します。

その理由は、次の2つ。

- 期限切れによる内定取り消しリスクを減らせるから

- 入社承諾の可能性を上げられるから

採用担当者から伝えられることもありますが、受け身の確認はNGです。

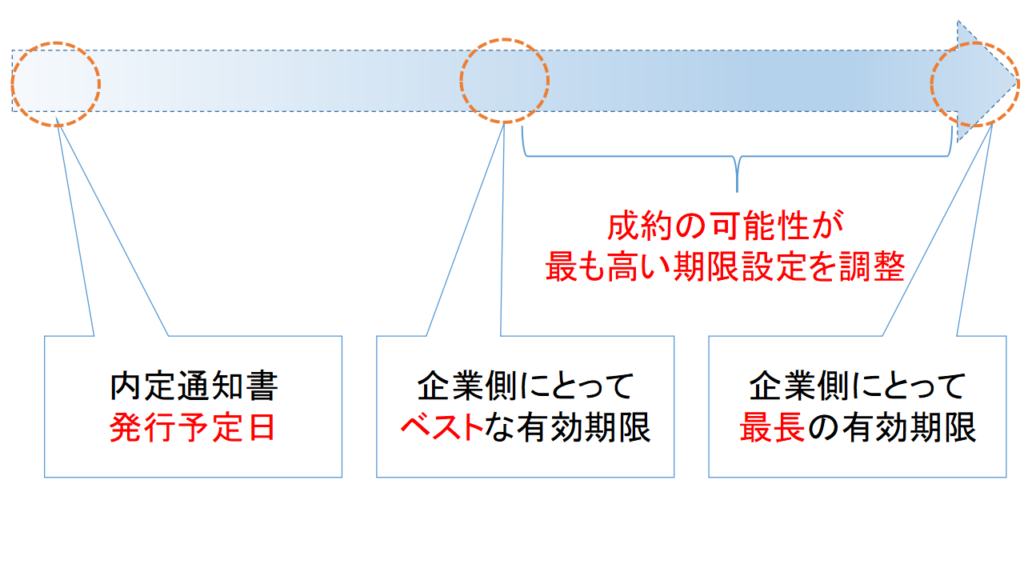

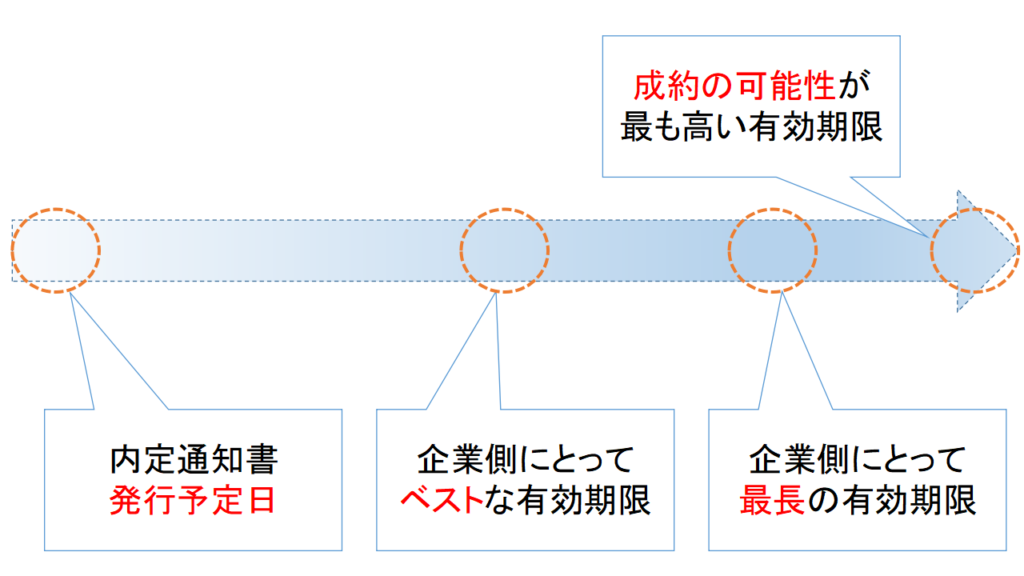

具体的に確認する承諾期限は、次の2種類。

- ベストな承諾期限

- 最長の承諾期限

それぞれを説明すると、次の通り。

- ベストな承諾期限=企業側が希望する期限

- 最長の承諾期限=企業側が待つことのできる限界の期限

なぜ、2つの承諾期限があるのでしょうか。

それは、次の2つの要素が複雑に絡み合うから。

- 求職者側の選考状況

- 求人企業側の採用計画

つまり、求職者の選考状況次第では、求人企業側の都合で設定する承諾期限が最善とは限らない、ということ。

求人企業の採用成功率が最も高くなるように、2段階の承諾期限を設定します。

そのために、次の3つの状況をキャリアアドバイザーに確認しておきましょう。

- 自社内の採用競合企業の選考状況

- 他社エージェント経由での採用競合企業の選考状況

- 求職者の自己応募求人の選考状況

3つの状況を総合的に勘案して、期限を調整していきます。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

成約の可能性がもっとも高い期限が、最長の承諾期限を超えてしまう場合はどうしたらいいの?

【答え】採用担当者に採用の可能性がもっとも高くなる理由を説明し、期限交渉をする。

なぜなら、それが求人企業にとって採用成功に近づく期限だから。

「求人企業のために期限交渉をする」ということ。

状況を整理すると、次の通り。

ここで、ありがちでNG対応は次の通り。

求職者が承諾期限を延ばしてほしいといっているので、期限を延ばせませんか?

”求職者視点”に寄りすぎです。

これだと採用担当者としてはメリットを感じられません。

結果的に、期限延長ができないことも多く、成約にもつながりません。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

有効期限って、ない方が内定承諾をしてくれやすいんじゃないの?

【答え】それは勘違い

なぜなら、有効期限を確認することには、次の2つの重要な意味があるから。

- 採用ポジションに対する信頼性

- 内定取り消しのリスクヘッジ

採用ポジションに対する信頼性

採用ポジションに対する信頼性とは、次のような不信感を求職者に持たせないということです。

有効期限がないってことは、いつまでも採用を待てるってことだよね…

有効期限がないってことは、ずっと採用できていない不人気ポジションなんじゃないの…?

もしかして、ブラック企業なんじゃないの…?

転職エージェント内部のブランディングの観点からも重要です。

つまり、同じような感情を”キャリアアドバイザー”に持たせないようにする、ということ。

求職者に接するキャリアアドバイザーに対して信頼性を増しておくことも重要です。

内定取り消しのリスクヘッジ

内定取り消しについては、承諾期限の認識齟齬によって発生する可能性が高い。

認識齟齬の原因は、リクルーティングアドバイザーから採用担当者への確認不足にあるケースが多い。

○○社は、いつも有効期限が1週間だから、今回も多分同じだろう。

こういった適当さが、内定取り消しという重大なトラブルを引き起こす原因になります。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問も感じますよね?

内定辞退の兆候って分かるもの?

転職エージェントが察知しておくべき内定辞退の兆候【答え:事後質問】

内定段階で、求職者から質問を受けることってありますよね?

この時”大量に”質問を受ける状態は、危険な状態です。

内定辞退の兆候となります。

その理由は、次の2つ。

- 情報の質:質問の焦点が定まっていない

- 情報の量:判断できる情報量に達していない

本来であれば、面接や面接後フォローの段階で、疑問点は払しょくされています。

内定段階で質問が”大量に”出てくることはないはずです。

内定段階で”大量に”質問を受けるということは、次の3つのいずれかの状態にあります。

- 面接時点では求人企業への興味が薄かった

- 志望順位の整理ができていない

- 採用担当者とも、エージェントとも信頼関係ができていない

それぞれ求職者の心理状態は、次の通り。

面接時点では求人企業への興味が薄かった場合。

内定出たけど、ぶっちゃけよく分からない…念のため情報確認してみよう

志望順位の整理ができていない場合。

内定出たけど、ぶっちゃけどこにいけばいいかよく分からない…

採用担当者とも、エージェントとも信頼関係ができていない場合。

何でも人に頼らず、自分で判断したい…

状況改善をするためには、求職者からの質問にはできるだけ答える方がいい。

なぜなら、改善されなければ内定辞退になる可能性がさらに高まるから。

ただし、解答の効果を上げるために、2つの整理を行いましょう。

- 質問の整理

- 志向の整理

なぜなら、単に質問への回答をしただけでは、求職者の納得を得られる状況ではないから。

質問の整理をする際のポイントは、次の2つです。

- その質問をする意味

- その質問をすることで知りたいこと

この整理をすることで、次のような不要な質問を除外できます。

- 面接内で一度したことのある質問

- 入社後に確認すればよい質問

除外の基準は、「内定承諾の判断に必要な質問なのか」になる。

なぜなら、不要な質問をすれば採用意欲を下げかねないから。

仮に、除外すべき質問をしてしまうと、採用担当者は次のような印象を持ちます。

面接でちゃんと話を聞いていたのかな…

このまま入社してもらって、本当に大丈夫かな…

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

それでも内定辞退の可能性が高い場合は、どう対応したらいい?

【答え】ストレートに採用担当者に伝えましょう

その理由は、次の2つ。

- 【理由①】採用担当者が次の行動を早く取れるから

- 【理由②】採用成功のための課題をアドバイスできるから

【理由①】採用担当者が次の行動を早く取れるから

採用担当者側としては、内定辞退の予測が付けば、次の行動ができます。

例えば、次のような行動です。

- 他の内定候補者への内定オファー

- 書類選考の再開

つまり、機会損失を防げるということ。

採用担当者にとっては、大きなメリットのある情報です。

ダメならダメでいいから、早く教えてほしい…

と採用担当者が考える理由です。

ここまで読んだあなたは、次のように感じますよね?

私にとってはメリットなくない?

【答え】採用担当者にメリットを与えることが、回りまわってあなたのメリットにつながる

自分には直接メリットのないことでも、相手のメリットを考えて動きましょう。

それが最終的にあなたのメリットにつながります。

具体的には、次のようなメリットです。

- 求人再開の連絡を最初にもらえる

- 求職者を紹介してくれる

- つながりのある採用担当者を紹介してくれる

「手前」だけで利益を取らない、ということです。

【理由②】採用成功のための課題をアドバイスできるから

内定辞退の懸念連絡は”求人企業側の課題”を伝える機会になります。

原因となる例を挙げると、次の通り。

- 年収が想定より低い

- 業務が予想よりもハードそう

- 社風が合わなそう

原因を伝えることで、次の2つの効果が見込めます。

- 打開策が見つかる

- 採用要件の変更につながる

【効果①】打開策が見つかる

採用担当者にスピーディーに報告をすることで、打開策が見つかることもあります。

ただ、内定辞退が濃厚だと、可能性としては少ないです。

打開策の具体的内容としては、次の通り。

- 生じている誤解を解消できる情報を提供する

- オファー面談を設定する

面接後の対応方法「【パターン①】採用意欲が高い場合」と同じ内容です。

≫【最難関】リクルーティングアドバイザーが面接後に行う採用担当者フォロー|内定率を上げるのに想定しておく9パターン別サポート方法を解説

【効果②】採用要件の変更につながる

採用要件を緩和するきっかけになるタイミングが”内定辞退”です。

特に、内定辞退が連発した時です。

なぜなら、採用担当者としては機会損失の痛みを強く感じるから。

内定辞退の原因を伝えておくことで、採用要件が緩和される可能性を上げられます。

採用要件が緩和されれば、紹介できる求職者幅が広がります。

ただし、求職者幅が広がるのは他のエージェントも同じです。

だからこそ、早くに情報提供し、最初に条件緩和の連絡を受けておく必要があります。

まとめ:内定辞退を最小化するポイントは転職エージェントの細かい確認の積み重ね

では、今日のポイントを整理します。

内定辞退を最小化するのに最も重要なタイミングは、求人企業から内定の連絡を受けた時。

その際、確認すべきポイントは次の2つ。

- 【ポイント①】求人企業の採用意欲

- 【ポイント②】内定の承諾期限

求人企業側の採用意欲を確認していく際のポイントは、次の2つ。

- 【ポイント①】2段階の確認

- 【ポイント②】3つの切り口で確認

内定の承諾期限は、リクルーティングアドバイザー側から採用担当者に確認します。

その理由は、次の2つ。

- 期限切れによる内定取り消しリスクを減らせるから

- 入社承諾の可能性を上げられるから

採用担当者から伝えられることもありますが、受け身の確認はNGです。

具体的に確認する承諾期限は、次の2種類。

- ベストな承諾期限

- 最長の承諾期限

内定後に”大量に”質問を受ける状態は、危険な状態です。

内定辞退の兆候となります。

その理由は、次の2つ。

- 情報の質:質問の焦点が定まっていない

- 情報の量:判断できる情報量に達していない

状況改善をするためには、求職者からの質問にはできるだけ答える方がいい。

なぜなら、改善されなければ内定辞退になる可能性がさらに高まるから。

ただし、解答の効果を上げるために、2つの整理を行いましょう。

- 質問の整理

- 志向の整理

ここまで読んで頂いたあなたは、きっと内定段階で行うべき事への理解が深まったかと思います。

そうすると、”内定通知書”自体はどんな書面がベストなのかって気になりますよね?

そんなあなたはこちらを参考にしてください。

もし入社承諾が得られたら、その後はどんなフォローをしたらいい?

というあなたはこちらを参考にしてください。

リクルーティングアドバイザー業務全体も復習しておきたい

というあなたはこちらを参考にしてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。