キャリアアドバイザーのあなたにはこんな悩みがありませんか?

クロージングの仕方が分からない。

内定辞退や入社辞退を減らすには、どうしたらいいの?

テレワーク環境下でのクロージングって、どうしたらいい?

次のような経験をもつ私(@taqnock)が、あなたの悩みに答えます。

- キャリアアドバイザー歴5年以上

- 現役の転職エージェント管理職

- キャリアアドバイザーとしての成約率は50%以上

他のエージェントで強引なクロージングをされました

という話を求職者から聞くことってよくありますよね?

例えば、次のようなクロージング。

今日中に内定を承諾するかどうかの回答をください

「求職者から内定承諾を得たい」

そんなキャリアアドバイザーのはやる気持ちは、分からなくもない。

確かに、一時的にはクロージングができるのかもしれない。

しかし、強引なクロージングだと結局は内定辞退につながる。

また、実はクロージング時点では既にほぼ勝負は決まっている。

つまり、クロージングには最終確認程度の意味合いしかないということ。

もっと言えば、クロージングで頑張っても遅いということ。

より重要なのは、面接後フォローやクロージング準備の段階。

それぞれこちらで解説しています。

え?じゃあクロージングは適当でいいの?

と感じてしまうかもしれませんが、もちろんそんなことはない。

おさえるべきポイントが2つあるので、解説していきます。

この記事を最後まで読むと、確実性を引き上げるクロージング方法がわかります。

- 成約率を最大化するクロージングのポイントが明確になる

- 入社辞退を最小化するポイントが明確になる

- テレワークでも成約率を落とさない方法が理解できる

人材紹介会社のキャリアアドバイザー2つのクロージングテクニック【内定者心理を理解する】

まず、念のため”クロージング”という言葉の定義の確認をします。

クロージングとは求職者の最終入社意思確認のことを意味しています。

クロージングで使うべき2つのテクニックは、次の通り。

- 3段階で期限設定をする

- 意思決定する環境を確認する

それぞれ順番に解説していきます。

【ポイント①】3段階で期限設定をする

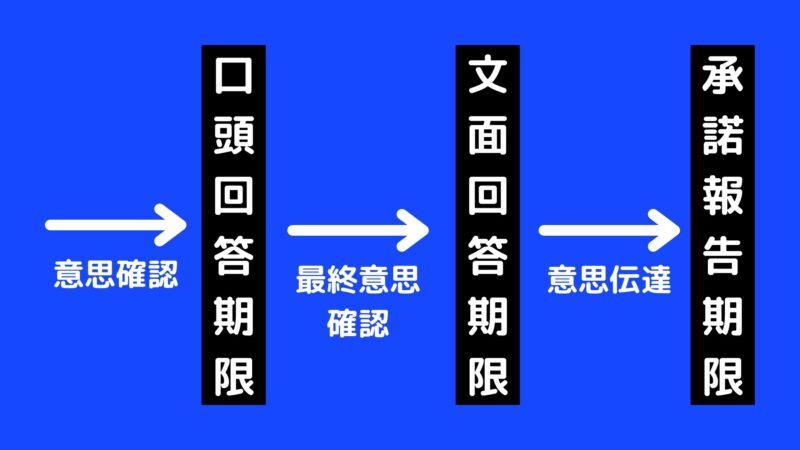

3段階の期限とは、次の通り。

- 口頭回答の期限

- 文面回答の期限

- 承諾報告の期限

それぞれの期限では、確認したい内容が違う。

- 口頭回答の期限:意思確認

- 文面回答の期限:最終意思確認

- 承諾報告の期限:採用担当者への意思伝達

図解すると、次のような流れ。

3段階の期限があることによって、確認精度を上げることができる。

確認精度が高いと、入社辞退が起こりにくくなる。

確認する内容は具体的には次の通り。

- 口頭回答の期限:仮クロージングで確認した意思が変わりないかの確認

- 文面回答の期限:最終意思確認(同時に今後の進め方についての不安点をフォロー)

- 承諾報告の期限:採用担当者への正式回答(行ったことを認識)

文面確認の段階で求職者からは、次のような疑問が出てくる。

他社の内定を断ってからじゃないと、正式回答しちゃまずいですよね?

退職交渉が終わってからじゃないと、正式回答しちゃまずいですよね?

キャリアアドバイザーのあなたにとっては当たり前の質問。

しかし、転職経験のない求職者にとっては多くの初歩的疑問が発生します。

文面回答に向けての求職者への案内は、”細かすぎる”くらいでちょうどいい。

承諾報告の段階では、採用担当者への伝達後「伝達したこと」も求職者にも伝達する。

内定企業に自分自身の意思が伝わっていることを求職者にも自覚してもらう。

もう、内定企業に伝えちゃいました…?

なんていうコミュニケーションが発生しないよう注意します。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

クロージング時点の”入社予定日”は仮の予定で大丈夫?

【答え】入社日は確定日として扱いましょう。

なぜなら、求人企業側では内定通知書に書いた入社日を様々な計画と連動させているから。

一例を挙げると、次の通り。

- 採用・人員計画

- 育成・研修計画

- 売上計画

つまり、入社日がズレれば、求人企業側の様々な計画にもズレが生じる。

イメージしやすい例だと”入社時研修”。

同じ入社日で複数名の入社時研修が計画されていた場合、入社日がズレると計画がくるってしまう。

入社日は調整可能ですので、遠慮なく仰ってください。

こんなことを求職者に伝えていないですよね?

入社予定日を”自由に調整可能なもの”のように話すのは、トラブルの元なのでやめましょう。

入社前から求職者の印象を悪くしてしまいます。

「内定通知書に書かれた入社予定日以外での入社は認められません」と前もって求職者に伝えるべきです。

採用担当者から次のように言ってもらえるケースもある。

入社日は”ある程度”調整可能ですよ。

しかし、この場合でも内定通知書に入社日が明記されていれば、実際は書面が優先される。

もし入社予定日を変更する必要があるのであれば、内定通知書の差し変えやメールでエビデンスを残すようにしましょう。

【ポイント②】意思決定する環境を確認する

意思決定する環境の確認とは「求職者本人だけで意思決定ができる環境か」を再確認するということ。

意思決定の環境確認は、初回面談時に確認をしてますよね?

初回面談での確認内容って、何だったっけ?

という方は、こちらを参考にして下さい。

≫【転職エージェントの最重要業務】電話・WEB面談の流れを7ステップで解説|ヒアリングシート無料公開

クロージングで初めて環境確認をするのはNGです。

なぜなら、内定辞退や入社辞退が起こる可能性を上げてしまうから。

「内定が出てから家族と相談する」という対応方法はトラブルの元になります。

話せていなければ「いつ話すのか」を具体的に確認しておきましょう。

トラブルになるパターンとしては、次の3つのケースが多い。

- 配偶者の賛同が得られない

- 協力者の賛同が得られない

- 両親からの許可が得られない

”協力者”とは、子育てや介護などをしている求職者の方にとって、仕事復帰に必要な方。

協力してくれることが前提で転職活動をしているような場合、確認が必要となります。

意思決定の環境を最終確認は、具体的には次のように質問をしていきます。

改めてですが、今回の転職に当たって周りの方々の賛同は得られていますか?

改めてですが、今回の転職に当たってご自身の意思だけで進めて問題なさそうですか?

質問の仕方をぼやかしているのは”家族構成”についての質問はセンシティブだから。

センシティブってどういうこと?

と思ったあなたは、こちらを参考にして下さい。

≫【リクルーティングアドバイザー必見】面接で気を付けなければいけない11項目のNG質問

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

入社辞退を減らすにはどうしたらいい?

人材紹介会社のキャリアアドバイザーがクロージングで気を付ける2つのポイント【入社辞退の原因と対策】

入社辞退を減らすためには、まず辞退が起こる原因と対策を知っておく必要がある。

まず原因は、次の2つ。

- 【原因①】情報の網羅性不足

- 【原因②】納得度の浅さ

それぞれの対策は、次の通り。

- 【対策①】不足情報の程度を把握して調整

- 【対策②】入社後イメージを深める機会を設定

それぞれ解説していきます。

【原因①】情報の網羅性不足

情報の網羅性とは、求職者にとって内定承諾を行うのに必要な情報が揃っていない状況。

つまり、情報が揃っていない状況で内定承諾をしている状況。

この状況は、内定承諾期限に頼ったクロージングをすることで生み出されてしまう。

期限が来ちゃったから、とりあえず承諾しました

という状況。

【対策①】不足情報の程度を把握して情報提供

この状況に対して対処すべきことは、まず不足情報の程度を把握すること。

不足の程度に応じた対応方法は、次の通り。

- 程度が大きい→内定先と直接コンタクトする機会を設ける

- 程度がほどほど→リクルーティングアドバイザーから内定先に確認して伝える

- 程度が小さい→入社後の直接確認でOK

確かに、情報を取れた方が内定者の安心感にはつながる。

しかし、何でもかんでも質問をすれば、入社前段階で内定者のイメージダウンにつながることもある。

細かすぎて逆に柔軟性がないんじゃないかと心配になります

自分中心に考える人なんじゃないかと思ってしまいます

といった印象を持たれてしまう可能性があります。

程度に応じた調整が必要です。

逆に、程度が大きいのに放置すると入社辞退の可能性は上がります。

なぜなら、不安から転職活動を再開してしまうというケースになりかねないから。

【原因②】納得度の浅さ

内定者が入社後の自分をイメージできていない状況。

そもそも、人間はイメージできないものを避ける傾向にあります。

大きな不満はないんだけど、何となく不安…

という状態。

自分の決断に自信を持てていません。

こういった状態だと、突発的な理由で入社辞退が起こります。

例えば、次のような理由。

偶然、友人の会社に誘われて…

家族が転職を不安に思っていて…

現職から強い引き止めを受けたので、残ろうと思います…

【対策②】入社後イメージを深める機会を設ける

これに対しては、入社後のイメージを深める機会を設ける必要があります。

具体的には、求人先企業の社員との面談設定などを行います。

ただ、この時注意すべきは内定者がどの層の社員と会えばイメージが深まるかということ。

例えば「現場で活躍するイメージ」が知りたいのに、社長と面談しても効果は薄い。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

イレギュラーのトラブルで入社辞退になりそうな場合は、どう対応したらいい?

【答え】時間をかけて調整を図る

内定者側に予想外のトラブルが発生し、入社辞退となることもある。

具体的には、自身や家族の健康問題など。

こういった事情は防ぎようがない。

これに対しては、入社日を延ばして解決できるなら調整する、という対応方法をとります。

ただし、この場合の問題は内定先企業側の意向。

具体的には、次の3つ。

- 採用予定人数

- 採用希望時期

- 採用温度感

さらに具体的に説明すると、次の通り。

- 採用予定人数:採用計画人数上、待てる余裕かあるか

- 採用希望時期:採用計画時期上、待てる余裕があるか

- 採用温度感:待てるほど入社してほしいと思っているか

内定先企業側の意向を確認しながら、調整を図っていきます。

入社辞退が起こると、すべての営業活動が水の泡になってしまう。

また、入社辞退が発生すると各所への確認や報告業務で業務も煩雑になります。

入社辞退にはデメリットが多いので、2つのポイントを意識してリスクヘッジしていきましょう。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を持ちますよね?

テレワーク環境下でのクロージングって、どうしたらいい?

テレワークでもクロージング方法は同じ【内定者の意思決定環境フォローを重点的に】

内定者フォローの形態が対面からテレワークになっても、フォロー内容はほぼ同じです。

事実、私のマネジメントしているキャリアアドバイザーは、テレワークでも成約率は落ちていない。

いや、私は成約数落ちてるんですけど…

という方は、改めて2つのポイントを徹底できているか確認してみましょう。

- 3段階で期限設定をする

- 意思決定する環境を確認する

なぜなら、コロナ禍で内定者の”意思決定する環境”はよりセンシティブになっているから。

”意思決定する環境”が原因で、成約率が落ちる可能性はあります。

例えば、次のような求職者の不安心理。

家族からコロナ禍の今、転職することに反対されてしまった

家族から転職先の業界へのコロナの影響を心配されて、自分も不安になってきた

コロナ禍において重要なのは、環境についての心配に対して初回面談からフォローをしておくこと。

さらに、初回→仮クロージング→クロージングと、複数回フォローをしておくことが大切です。

ここまで読んだあなたは、次のような疑問を感じますよね?

テレワークだとクロージングのときに内定者からの知人紹介って、もらいにくくない?

【答え】むしろ、テレワークの方がもらいやすい。

その理由は、次の2つ。

- 求職者側の相談件数が多い(コロナ禍の影響)

- 電話・WEB面談だと紹介のハードルが低い

「対面じゃないと紹介がもらいにくい」とあなたが感じるのは、なぜでしょう?

「面談数は増えたけど、比例して紹介が増えていないから」ではないですか?

そもそも対面面談を行っていたときから、知人紹介はもらえていましたか?

つまり、知人紹介がもらえない理由はテレワークではないということです。

知人紹介が多いコンサルタントの手法を徹底的にパクッていきましょう。

知人紹介の件数が多いキャリアアドバイザーの共通点は、次の通り。

- SNSを活用して、近い距離のコミュニケーションをとっている

- 「キャリア」「転職」に関係のないコミュニケーションを取っている

- 知人紹介の依頼を複数回(面接対策/クロージング/入社時/入社後)行っている

まとめ:人材紹介会社のキャリアアドバイザーにとっての理想的なクロージングは”自然な流れ”を作ること【内定者心理の動きを見逃さない】

それでは、本日の内容をまとめます。

クロージングで確認すべき2つのポイントは、次の通り。

- 3段階で期限設定をする

- 意思決定する環境を確認する

入社辞退を減らすためには、辞退が起こる原因と対策を知っておく必要がある。

主な原因と対策は、それぞれ次の2つ。

- 【原因①】情報の網羅性不足

- 【原因②】納得度の浅さ

- 【対策①】不足情報の程度を把握して情報提供

- 【対策②】入社後イメージを深める機会を設定

求職者フォローの形態が対面からテレワークになっても、フォロー内容ほぼ同じ。

成約率が落ちているという方は、改めて上記2つのポイントを徹底できているか確認してみてほしい。

コロナ禍において重要なのは、環境についての心配に対して初回面談からフォローをしておくこと。

なぜなら、コロナ禍で内定者の”意思決定する環境”はよりセンシティブになっているから。

ここまで読んで頂いたあなたは、きっと理想的なクロージングのイメージが沸いたはず。

クロージング前後のフォローアップ方法も知りたい

というあなたは、こちらを参考にして下さい。

キャリアアドバイザー業務全般の復習もしておきたい

というあなたは、こちらを参考にして下さい。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。